Demontage und Dementi – Entzauberung der Wunderwesen

Ein (erweitertes) Kapitel aus dem Buch

»Spinnenfuß & Krötenbauch. Genese und Symbolik von Kompositwesen«

Schriften zur Symbolforschung, hg. von Paul Michel, Band 16, 472 Seiten mit 291 schwarz-weißen Abbildungen

PANO Verlag, Zürich 2013

ISBN 978-3-290-22021-1

(zur Hauptseite)

Max: Die alten Fabelwesen sind nicht mehr,

Das reizende Geschlecht ist ausgewandert; ...

(Schiller, Wallenstein / Die Piccolomini III,4) Kompositwesen haben oft eine obsessive Gewalt. Da mag man nicht, man will sie irgendiwe wegschaffen. Auch aus anderen Motiven heraus ist der Realitätsgehalt von Mischwesen immer wieder in Zweifel gezogen worden, und so sind sie ›entsorgt‹ oder in andere Bereiche abgedrängt worden. Man hat sich das indessen nicht als einen geschichtlichen ›Gänsemarsch‹ vorzustellen, als Abfolge einer Epoche der mythischen Einheit – dann einer Epoche der aufklärerischen Kritik (»Entzauberung« mit dem Wort von Max Weber) – und zuletzt einer Epoche, in der reale Wesen und ›Fabelwesen‹ säuberlich getrennt neben einander im Bewusstsein wären. (Eine solches Auseinander-Hervorgehen von Bewusstseinsformen hatte Ernst Cassirer in seinen »Philosophie der Symbolischen Formen« vorgeschlagen.)

Aufklärerische Momente gab es bereits bei Zeitgenossen des Aristoteles, wenn nicht schon bei Homer. Und den Glauben an die wirkliche Existenz von Wesen, die wir als zusammengesetzt auffassen, gibt es auch heute noch bei Kindern, bei Halluzinierenden oder Delirierenden, in (von uns aus gesehen) abgelegenen Gegenden. Es ist vielmehr von der Gleichzeitigkeit aller Erscheinungsformen auszugehen. Wir fokussieren hier auf die Anlässe und Techniken (Argumentationsmuster) der Demontage. Zuerst werden wir chronologisch eine Reihe von Fällen vorführen und dann die Motive und Argumente zusammenstellen.

Was essen Kentauren?

In den »Unglaublichen Geschichten« versucht Palaiphatos (4. Jahrhundert vor u.Z.) die mythologischen Erzählungen als unsinnig zu entlarven, indem er sie teilweise als entstellte historische Begebenheiten hinstellt (sog. Euhemerismus), teilweise aufzeigt, dass sie real unmöglich sind. Über die Kentauren sagt man, dass sie ... insgesamt die Erscheinung eines Pferdes hatten, bis auf den Kopf, diesen hatten sie von einem Mann. Das ist unmöglich. Weder nämlich sind die Natur von Pferd und Mensch miteinander vereinbar, noch ist die Nahrung die gleiche, noch ist es möglich, dass durch einen menschlichen Mund die Nahrung für ein Pferd aufgenommen wird.

Palaiphatos sagt dann, wie es sich wirklich verhalten habe. Es handelt sich um die Erfinder der Reitkunst, bei denen für Leute, die sie aus der Ferne sahen, nur der Pferderücken und der Oberkörper der Reiter sichtbar waren. Text: Kai Brodersen, Die Wahrheit über die griechischen Mythen: Palaiphatos, Unglaubliche Geschichten, griechisch/deutsch, Stuttgart 2002 (Reclams Universal-Bibliothek, Band 18200); Kapitel 1.

Kentaur (Metope vom Parthenon)

Schwangerschaften von Tier und MenschAristoteles (384–322) hat einen Traktat über die Zeugung der Tiere (lat. »de generatione animalium«) geschrieben, in dem er auch auf Kompositwesen zu sprechen kommt. Er hält Mischungen aus verschiedenen Arten für unmöglich, weil verschiedene Arten verschiedene Tragzeiten haben. Erzählungen von Kindern mit einem Schafskopf und dergl. hält er für eine façon de parler, die auf einer physiognomischen Ähnlichkeit beruht. Albertus Magnus (um 1200–1280) kennt die Schift des Aristoteles über arabische Vermittlung in einer lateinischen Übersetzung; in seiner Schrift »De animalibus« (Über die Tiere) übernimmt er des Aristoteles’ Meinung. Er formuliert: Nos autem opinamur quod ex coitu valde dissimilium animalium non potest esse tale quale dicunt monstrum. […] Signum autem quod talis generatio non fiat, est diversitas temporis impraegnationis talium animalium in quo multum diversificantur. Homo et canis et taurus valde diversae suae impraegnationis habent tempora.

Titus Lucretius Carus (ca. 97 – ca. 55) argumentiert in seinem gegen den primitiven Götterglauben gerichteten Lehrgedicht »de rerum natura« (Über das Wesen der Dinge) folgendermaßen: Kentauren hat es nie und nirgend gegeben. Denn niemals können aus Doppelnaturen und doppeltem Körper sich Wesen bilden, zumal wenn sie Gliedern von fremder Gattung entstammen, deren Kräfte doch ungleich sind bei dem zwiefachen Ursprung. Selbst ein stumpfer Verstand kann dies nach dem Folgenden einsehn. Erstlich wird ein rüstiges Pferd nach drei Jahren erwachsen: nicht also das Kind; denn oftmals wird es auch dann noch schlafend die Mutterbrust, die Milch ihm spenden soll, suchen. Sodann, wenn mit nahendem Alter dem Ross die volle Kraft versagt und ihm längst schon die Glieder erschlafft sind, da erst beginnt der Knabe die blühende Jugend des Lebens, und mit wolligem Flaum umkleidet sich männlich die Wange. – Glaube drum nicht, es könnten aus tierischem Samen von Pferden und aus Menschen Kentauren entstehen und weiter so leben. (5. Buch, Verse 878ff.; nach der Übersetzung von Hermann Diels, Berlin: Weidmann 1924)

Auch Konrad von Megenberg († 1374) argumentiert physiologisch und zeigt damit ebenfalls, dass es auch im Mittelalter Zweifel an der Existenz von Kompositwesen gab: onocentauri … die sint oben menschen unz an die gürteln und sint niden ochsen. wizz, daz daz niht gesein mag, wan die sâmen, die sô gar verr von ainander sint, die zeprechent sich von ainander, und wirt kain lebentich dinch dar auz; würd aber ain lebentich dinch dar auz, daz stürb zehant. Das hindert Konrad aber keineswegs dran, zwei Seiten nachher zu schreiben: Es koment auch die wundermenschen von der stern kreft in der muoter leib, und dar umb pringt manig fraw ain purt mit ains viehes haupt [zur Welt]

Aristoteles, Über die Zeugung der Geschöpfe, übersetzt von Paul Gohlke, Paderborn: Schöningh 1959 Buch IV, am Ende des 3. Kapitels (769b). — Albertus Magnus, De animalibus libri XXVI, hg. Hermann Stadler, (Beiträge zur Gesch der Philosophie des MA XVI) Münster 1920/21, S. 1215 (Buch XVIII, Tract. I, Cap. 6, § 48). — KvM Buch VIII = Pfeiffer S.486 und 488.

Die Wunder Indiens

Der griechische Geschichtsschreiber Strabon (etwa 63 v.Chr. bis nach 23 n.Chr.), der durch Ägypten bis Äthiopien sowie Libyen und Kleinasien gereist war, zweifelt in seiner »Geographie« (II. i, 9) an gewissen Geschichten, ohne dies eigens zu begründen: Alle, welche über Indike geschrieben haben, sind in hohem Grade Lügner. [Er zitiert einige namentlich.] Sie erzählen von Leuten, die sich in ihren Ohren einwickeln können, von Mundlosen und Zahnlosen, von Einaugen, Spinnenbeinigen und Zurückgefingerten; aufgefrischt haben sie auch den homerischen Kampf zwischen Kranichen und Pygmäen. Sie erwähnen auch die goldgrabenden Ameisen […].

Strabons Erdbeschreibung in Siebenzehn Büchern, verdeutscht von Christoph Gottlieb Groskurd, Berlin/Stettin 1831 (hier Erster Theil, S. 114)

aus: Esopi appologi sive mythologi cum quibusdam carminum et fabularum additionibus Sebastiani Brant, Impressi Basilee] : [opera et impensa Iacobi de Phortzheim], [Anno 1501] – Digitalisat: http://www.e-rara.ch/bau_1/ch16/content/pageview/1722606

OvidOvid (43 vor bis ca. 17 nach Chr.) verfasst an seinem Verbannungsort Tomis am Schwarzen Meer ungefähr in den Jahren 8 bis 12 n. Chr. Klage-Briefe in elegischen Reimpaaren, die »Tristia«. In einem der Briefe fragt er einen Freund in Rom, warum er so lange keinen Brief von ihm bekommen habe; er hoffe, dass jener ihm nicht die Freundschaft aufgekündigt habe, sondern dass nur die Briefe nicht angekommen seien. Ovid sagt, er glaube eher, dass es in Wirklichkeit Monstra gebe, als dass ihm der Freund die Liebe entziehe. (Er variiert also das rhetorische Adynaton, die Umschreibung des Begriffs ›niemals‹ durch eine Natur-Unmöglichkeit wie z.B. ›Eher weiden die Hirsche im Äther, … ehe aus unserem Herzen sein [des Gottkönigs] Antlitz schwindet‹, dies sagt der Flüchtling bei Vergil, Bucolica I,59ff.) Ich glaubte wohl eher, dass Schlangen wuchsen anstelle des Haars auf dem gorgonischen Haupt [Medusa], Hunde saßen an Skyllas Bauch, die Chimaera sei wirklich, welche durch Flammen hält Löwin und Schlange getrennt, glaubte, es gibt vierbeinige Wesen mit menschlichem Rumpfe [Kentauren], den dreiköpfigen Mann [Geryon] und den dreiköpfigen Hund [Cerberus] oder die Sphinx, die Harpyien, die drachenfüßigen Riesen, Gyges, den Hundertarm, oder den Mann, der halb Stier [Minotaurus]. (Tristia IV, 7; Übersetzung von Wilhelm Willige)

Es darf also diese Wesen gerade nicht geben, sonst müsste Ovid ja an der Liebe seines Freundes zweifeln. Gleichwohl beschleicht einen der Verdacht, dass Ovid mit der Wahl dieser Wesen nicht nur einen witzigen rhetorischen Einfall lanciert (er hätte ja auch sagen können: ›eher fließen die Bäche rückwärts, als dass …‹), sondern mit diesem Panoptikum von Scheusalen evozieren möchte, er fühle sich an seinem Ort im Exil von solchem Gelichter umgeben. Die Karkinocheiren und die TritonomendetenDer große Spötter Lukian von Samosata (um 120 bis nach 180) beschreibt in seinen »Wahren Geschichten« ›voyage imaginaire‹, die sich durch die abstrusen Übertreibungen ständig selbst als Lügengeschichte entlarvt. Der Erzähler reist zum Mond und trifft dort merkwürdige Wesen an; auf die Milch- und Käseinsel, zu den Inseln der Seligen und den Verdammten (wo die größten Lügner der Geschichtsschreibung, Ktesias, Herodot, Strafen zu erdulden haben). Einmal wird er mit seinen Gefährten auf den Schiff von einem riesigen Walfisch verschluckt. Im Bauch des Wals befindet sich eine ganze Landschaft mit Inseln, auf denen weitere Wesen wohnen: Gegen den Schwanz des Wallfisches zu wohnen die Tarichanen, welche Aalaugen und ein Krebsgesicht haben; auf der andern Seite halten sich die Tritonomendeten auf, die von oben bis an den Gürtel wie Menschen und von unten wie Wiesel gestaltet sind; linker Hand wohnen die Karkinocheiren und Thynnokephalen, wovon jene statt der Hände Krebsscheren, diese einen Thunfischkopf haben. Lukian, Sämtliche Werke. Mit Anmerkungen. Nach der Übersetzung von Christoph Martin Wieland (1788/89), bearbeitet und ergänzt von Hanns Floerke, München 1911; Band 3, S. 314–373.

http://gutenberg.spiegel.de/buch/3963/1

Man sage nicht, diese Verspottungen der wunderbaren Reiseberichte seien Produkte einer Spätzeit; werden gleichzeitig mit diesen verfasst und goutiert. 1603 erscheint eine deutsche Übersetzung von Lukians Text in einem Sammelband von mehreren Lügengeschichten des Gabriel Rollenhagen (1583 – um 1621): »Vier Bücher Wunderbarlicher biß daher unerhörter, und unglaublicher Indianischer reysen, durch Lufft, Wasser, Land &c. «. (Rollenhagen hat übrigens Lukian selbst aus dem Griechischen übersetzt (und gekürzt). In der Dedikation schreibt er, dass sein Vater Georg Rollenhagen – der Verfasser des »Froschmeuseler« – ihm in seiner Jugend zur Übung der Griechischen und Teutschen Sprach diese Wunder-Bücher in unser gewöhnliches Teutsch zu übersetzen befohlen.) Auch hier leben im Walfischbauch die Tritonomenditen/ die mit dem Oberkörper der Menschen ehnlich/ unten aber niederwerts den Katzen gleich seyn; Ochsenköpffigte Bucephali, ein wild Volck mit Hörnern; Frauen, die keine Menschen-Beine/ sondern Esels-Füsse haben. Vier Bücher Wunderbarlicher biß daher vnerhörter, vnd unglaublicher Indianischer reysen, durch Lufft, Wasser, Land Helle, Paradiss vnd den Himmel. Beschrieben von dem grossen Alexander, dem Plinio Secundo, dem Oratore Luciano vnd von S. Brandano. Mit etlichen warhafften, jedoch bey vielen Gelehrten glaubwiridgen Lügen. Vnsern lieben Tutschen zur Lere vnd kurtzweiliger ergetzung, aus Griechischer und Lateinischer Sprach mit fleis verteutschet Durch Gabriel Rollenhagen, zu Magdeburg in Sachsen. Magdeburg: Johan Bötcher 1603. [viele Neuauflagen bis 1717] Peter von Möllendorff: Auf der Suche nach der verlogenen Wahrheit. Lukians ›Wahre Geschichten‹, Tübingen: Narr 2000 (Classica Monacensia 21) Andreas Bässler, Wunderbare Reisen zu Wasser, zu Land und in der Luft. In: Simpliciana 29 (2007), S.119–130.

Wie der heilige Christophorus zu einem Hundekopf kam – Legende einer Legende

Auf Ikonen der Ostkirche (und beinahe ausschließlich hier und auch erst spät) ist der heilige Christophorus als Kynokephale dargestellt: er hat einen Hundekopf. Wie kommt er dazu? Schon im Brief über die Knykephalen des Ratramnus von Corbie († um 868) kommt diese Vorstellung vor. In der einflussreichen »Vita et Passio sancti Christophori« des Walter von Speyer († 1027) heisst es, er sei de terra Chananaea geboren. Noch in der »Legenda aurea« (Ende 13. Jh.) heisst es: Christophorus gente Cananaeus procerissimae staturae vultuque terribili erat. (Ch. stammte aus Kanaan, er war riesengroß und hatte ein furchterregendes Gesicht.) Die Kanaaniter haben in der Bibel kein gutes Ansehen: sie können durch den Stamm Juda nicht vertreiben werden (Richter 1,9. 27–34), ihnen haftet der Makel der Götzenanbeter an, Die Frau aus Kanaan (Matthäus 15,21ff.) kommt nicht aus dem jüdischen Umfeld – ihr Glaube ist dennoch groß. Nun, ein wirklicher Heiliger bekehrt sich ja vom ausgepichten Heiden zum Christen.

Bild aus: Henri Gaidoz, Saint Christophe à tête de chien en Irlande et en Russie. in:

Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France 76 (= Huitième série; Tome sixième), Paris 1924, pp. 192–218.

Es gibt verschiedene, teils eher merkwürdige Erklärungsversuche dieser Gestalt. Man hat ihn auf den ägyptischen Anubis zurückgeführt (was immer das zu erklären mag) oder vermutet, der wirkliche Heilige habe an Hypertrichose gelitten – damit wird deutlich, dass er keine literarische Erfingung ist, sondern, dass es ihn wirklich gab. Es gibt Gelehrte, die behaupten, die Urfassung komme aus dem Osten (in den koptisch-äthiopischen Bartholomäusakten, 4./5.Jh) und berichte von einem Kynokephalen; sie sehen in der Hundsköpfigkeit des Tiers den Sitz numinoser Kräfte. Andere Wissenschaftler behaupten, die (griechisch sprechenden) Übersetzer der lateinischen Legende in der Ostkirche hätten die Herkunftsbezeichnung cananaeus missverstanden als canineus = ›hundeähnlich‹ und so aus einem kommunen Heiligen einen Hundeköpfigen gemacht. Wir hätten hier den Fall, dass ein Übersetzungs-Missverständnis ein Kompositwesen entstehen lässt. – Missverständnisse beruhen auf zwei Faktoren: (a) das entsprechende Wort wird nicht erkannt, und (b) der Missverstehende hat ein Konzept im Hinterkopf, das sich vordrängt. Die Übersetzer wären dann (a) in der biblischen Geschichte nicht ganz sattelfest gewesen und hätten (b) aus Kenntnis antiker Quellen eine Vorstellung von Kynokephalen gehabt; mindestens die Zeichner, sonst hätte Christopherus ja vielleicht ein Hundefell oder einen Hundeschwanz und ginge auf allen Vieren. W. Harster, Walther von Speier, ein Dichter des X. Jahrhunderts, Speier 1877. – Vualtheri Spirensis vita et passio sancti Christophori Martyris, hg. W. Harster, München: Akad. Buchdruckerei von F. Straub 1878 (Beigabe zum Jahresberichte 1877/78 der k. Studienanstalt Speier). Walter Loeschke: Sanctus Christophorus canineus. In: Georg Rohde u. a. (Hg.): Edwin Redslob zum 70.Geburtstag. Eine Festgabe, Berlin: Blaschker 1955, S. 33–82. [bringt 24 Abbildungen] Die Passio Bartolomaei hg von Bonnet in: Acta Apostolica Apocrypha II/ 1, 128–150: „Taten des Bartholomäus, der aus dem Lande der Ichthophagen zu den Parthern kam und die Wunder, die er dort wirkte zusammen mit Andreas und Christianus, dem Kynokephalen“. war mir nicht zugänglich

Die Chimarea als Paradebeispiel für etwas, das es nicht gibt

Die griechische Mythologie kennt die Chimaira als bedrohliches Ungeheuer aus dieser Geschichte: Bellerophon lebt als Flüchtling bei König Proitos. Dessen Gemahlin verliebt sich in ihn; weil Bellerophon sich verweigert, schwärzt sie ihn bei ihrem Mann an. Proitus glaubt ihr, möchte indessen die Pflichten des Gastgebers nicht verletzen. Und so schickt er Bellerophon zu seinem Schwiegervater Iobates und gibt ihm einen Brief mit, in dem steht, dieser möge den Übersender umbringen. Auch Iobates will das Gastrecht nicht verletzen und heisst ihn die Chimaira zu töten: Vorn ein Löwe, hinten eine Schlange, in der Mitte Ziege (Homer, Ilias, VI, 179). Honorius Augustodunensis († etwa 1151) entwickelt in seiner »Scala Coeli major« eine Theorie der Erkenntnis über Stufen, die zurück zum paradiesischen Wissenstand führt. Er unterscheidet drei Abteilungen: ordo corporalis, spiritualis, intellectualis. Die zweite umfasst 12 Stufen (gradus): auf der ersten erinnert man sich an etwas seinerzeit als körperlich Erfahrenes; […] die dritte beinhaltet die Idee von etwas, das wir zwar nicht kennen, von dessen Existenz wir aber überzeugt sind, zum Beispiel Einhörner oder Greifen (!); die vierte Stufe besteht darin, dass wir uns nach Belieben Wesen vorstellen, die es nicht gibt, zum Beispiel die Chimäre (quartus, cum es quae non sunt, vel esse nesciuntur, pro arbitrio imagimamur, ut chimeram bestiam). Usw. ›Chimäre‹ scheint der gängige Begriff für das, was es nicht gibt, geworden zu sein – wobei die Vorstellung des antiken mythischen Wesen noch mitschwingt. Im »Vocabularius ex quo«, einem um 1410 entstandenen Wörterbuch, heisst es unter dem Stichwort Chimera: dicitur ficcio alicuius, quod tamen in rei veritate nihil est; sie wird so beschrieben: Parte leo prima, media capra, angwis in ima; in einer anderen Handschrift heisst es: est compositum, quod incomponibile est componi, iedeo nihil est, nihil potest esse. John Locke (1632–1704) sinniert in seinem »Essay Concerning Humane Understanding« (1690) über die Realität des Wissens. In Buch IV, Kapitel iv begegnet er dem Einwand gegen seine Auffassung, das Wissen bestehe in der Wahrnehmung der Übereinstimmung unserer Ideen. Wer wisse denn, was Ideen eigentlich sind? "Is there anything so extravagant as the imaginations of men’s brains? Where is the head that has no chimeras in it?" (§ 1) Die Chimäre feiert heutzutage fröhliche Urständ, ganz realistisch als Kombination von genetischem Material verschiedener Arten – vorläufig noch im Experiment. Sicherheitshalber formuliert das Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (der Schweizerischen Eidgenossenschaft) vom 18. Dezember 1998, Art. 36, Absatz 1:

»Wer einen Klon, eine Chimäre oder eine Hybride bildet, wird mit Gefängnis bestraft.«

Honorius Augustodunensis, Scala Coeli major, seu de ordine cognoscendi Deum in creaturis, in: Migne, Patrologia Latina, Band 172, Sp. 1229–1240; Cap. 5. Vocabularius Ex quo, hg. von Klaus Grubmüller und Bernhard Schnell , Tübingen: Niemeyer, 1988-2001 (Texte und Textgeschichte 22–27); Band 1, S. 496.

Bildquelle: Charles Daremberg / Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. D'après les textes et les monuments contenant l'explication des termes qui se rapportent aux moeurs, aux institutions, à la religion ..., 10 Vols., Paris: Hachette 1877–1919; s.v. Chimère.

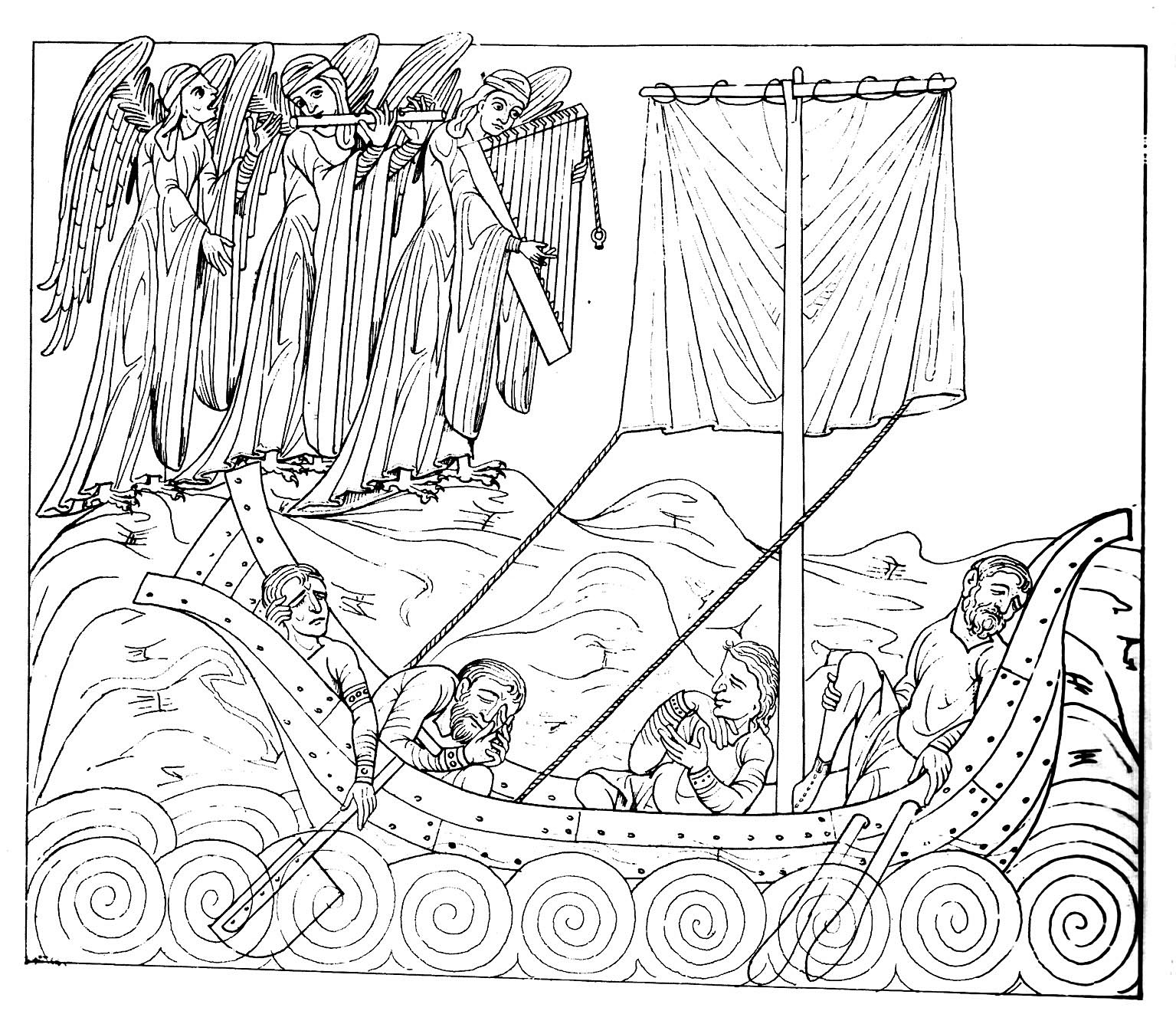

Die Sirenen des Odysseus als Leidenschaften gedeutet

Herrad von [Landsberg, Äbtissin von] Hohenburg, († ca. 1196) schreibt in ihrer Enzyklopädie »Hortus deliciarum« über die Szene, wo Odysseus bei den Sirenen vorbeischifft (HOMER, Odyssee, XII, 39ff., 158ff.; OVID, Metamorphosen V, 551ff.) Die Weltweisen schreiben, drei Sirenen hätten sich auf einer Insel des Meeres befunden und auf unterschiedliche Art eine höchst reizvolle Melodie hören lassen, nämlich die eine mit ihrer Stimme, die andere auf der Flöte und die dritte auf der Leier. Sie hatten Gesichter von Frauen, aber Flügel und Krallen von Vögeln. Alle vorbeifahrenden Schiffe brachten sie durch ihren süßen Gesang dazu stillzuhalten, die Matrosen, die sie in Schlaf sinken liessen, zerfleischten sie, die Schiffe versenkten sie im Meer.

Als aber ein Gewisser Heerführer, Ulixes, notwendigerweise dort vorbeifahren musste, ließ er sich an den Mastbaum des Schiffes binden, seinen Gefährten aber mit Wachs die Ohren verstopfen, und so entging er der Gefahr unversehrt und ertränkte sie [die Sirenen] in den Meeresfluten.

Das ist, meine Lieben, eine Erzählung mit verborgener Bedeutung, wiewohl Feinde Christi sie aufgezeichnet haben. Unter dem Meer ist diese Welt zu verstehen, welche andauernd durch Stürme der Bedrängnisse aufgefühlt wird. Die Insel ist die Weltlust, die mit häufig auftretenden Schmerzen durchsetzt ist, so wie auf das Ufer häufig anbrandende Wellen treffen. Die drei Sirenen, welche durch lieblichen Gesang die Seefahrer betören und zum Schlafen bringen, sind drei Annehmlichkeiten, welche die Herzen der Menschen durch Verweichlichung den Lastern anheimgeben und in den Schlaf des Todes führen. (Per mare istud seculum intelligitur, quod continuis tribulationibus, procellis, volvitur. Insula est mundi gaudium, quod crebris doloribus intercipitur, sicut litus crebris undis impetitur. Tres syrene que suavi cantu navigantes demulcendo in sompnum vertunt tres sunt delectationes que corda hominum ad vicia molliunt et in sompnum mortis ducunt.) Die, welche mit menschlicher Stimme singt, ist die Gier nach Besitz … Die, welche Flöte spielt, ist die Überheblichkeit … Die, welche ihre Weise auf der Lyra erklingen lässt, ist die Fleischeslust … Sie hatten Gesichter von Frauen, denn nichts entfremdet den Sinn des Menschen so sehr von Gott wie die Liebe zu den Frauen. Sie hatten Flügel von Vögeln, denn die Begierde der weltlich Gesinnten ist stets unbeständig; bald nämlich erstreben sie das oder das, bald aber begehren sie dieses und jenes. Auch Krallen von Vögeln hatten sie, denn die, welche sie zum Sündigen hinzerren, zerfleischen sie unter Schmerzen, und sie treiben sie den Peinigungen der Hölle zu. Mit Ulixes ist der Weise benannt: Er fährt unversehrt vorüber, denn das Christenvolk, das wahrhaft weise ist, fährt im Schiff der Kirche über das Meer dieser Welt hinweg. Aus Furcht Gottes bindet er sich an den Mastbaum des Schiffes, das heisst: an das Kreuz Christi. Den Gefährten versiegelt er mit Wachs – das ist: mit der Fleischwerdung Christi – das Gehör, damit sie ihr Herz von Lastern und Lüsten abwenden und allein nach dem streben, was im Himmel ist. Die Sirenen werden ersäuft, weil die Begierden von ihnen durch die Kraft des Geistes abgewehrt werden. Sie selber entgehen der Gefahr unversehrt, denn sie gelangen sieghaft zu den höchsten Freuden der Seligen.

Herrad of Hohenbourg, »Hortus deliciarum«, ed. Rosalie Green, M. Evans, C. Bischoff, M. Curschmann, (Studies of the Warburg Institute 36), 2 vols., London / Leiden 1979. — fol 221r/v (= Planche 125/6/7); Text # 756. – Die Vorlage von Herrad ist: HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, »Speculum ecclesiæ«, Dominica in Septuagesima (Migne, PL 172, 855B) Mittelhochdeutsche Fassung: Gesta Romanorum, hg. Adelbert Keller 1841, Cap. 103 = S. 146f.

Literaturhinweise: Hugo Rahner, Griechische Mythen in christlicher Deutung, Zürich 1945, 3.Aufl. 1966. — Siegfried de Rachewiltz, De sirenibus. An inquiry into sirens from Homer to Shakespeare, New York: Garland, 1987 (Harvard dissertations in comparative literature) — Sabine Wedner, Tradition und Wandel im allegorischen Verständnis des Sirenenmythos. Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte Homers, Frankfurt am Main / Bern: Lang 1994 (Studien zur klassischen Philologie 86) — Bernd Roling, Drachen und Sirenen. Die Rationalisierung und Abwicklung der Mythologie an den europäischen Universitäten, Leiden: Brill 2010 (Mittellateinische Studien und Texte 42), S. 17–288.

Die Bernickelgans

Von der Bernickelgans einer in Grönland brütenden Gänseart, einem Zugvogel, der in Grönland brütet und sich im Winter in Nordeuropa aufhält, wurde angenommen, dass sie aus Früchten entstehe, die von Bäumen abfallen. – Es liegt ein Verwechselung mit einem Krebs (Pollicipes pollicipes) vor, der eine Ei-förmige Form hat und oft auf Treibholz gefunden wird.

Dieses Mischwesen aus Pflanze und Tier wurde oft beschrieben (vgl. den Artikel »Barnickelgans« von Chr. Hünemörder, in: Lexikon des Mittelalters, Band 1, Sp. 1474f. und bes. Edward Heron-Allen, Barnacles in nature and in myth, Oxford 1928). Nach der Meinung des Giraldus Cambrensis (1146–1223) ist an dieser wunderbaren Fortpflanzung nicht zu zweifeln: Wenn Gott den Menschen aus Lehm gemacht habe und die Bienen aus der Honigwaben entstünden, warum sollen dann nicht Gänse auf Bäumen wachsen? (Topographia Hibernica, Distinctio I, Cap.xv) Konrad von Megenberg († 1374) sagt in seinem »Buch der Natur«: IIIB, 11: Bachadis haizt ain bachad und haizt etswâ ain wek. daz ist ain vogel der wehst von holz, und daz holz hât vil äst an im, dar auz die vogel wachsent, alsô daz ir zemâl vil an dem paum hangt. die vögel sint klainer wan die gens und habent füez sam die änten, si sint aber swarz an der varb reht sam aschenvar. si hangent an den paumen mit den snäbeln und hangent an den rinden und an den stammen der paum. si vallent pei zeit in daz mer und wahsent auf dem mer, unz si beginnent ze fliegen.

• Schon früh wurde aber an dieser seltsamen Fortpflanzungsart gezweifelt. Albertus Magnus († 1280) schreibt in seinem Tierbuch, es sei gelogen, wenn Leute behaupteten, dass dieser (in der Volkssprache boumgans) genennte Vogel auf Bäumen entstehe oder aus faulem im Meer treibenden Holz. Das sei unvernünftig, denn er und Ordensgenossen von ihm hätten diese sich paaren, Eier legen und Junge hecken gesehen: Et hoc omnino absurdum est quia ego et multi mecum des sociis, vidimus eas et coire et ovare et pullos nutrire (De animalibus XXIII,31, § 19, ed. H. Stadler, 1921, Bd. 2, S.1446). Conrad Gessner (1516–1565) entfaltet auch hierzu seine belesenheit in »de Auium natura« (1555); deutsche Übersetzung von Ruodolff Heüßlin: »Vogelbuoch Darinn die art/ natur vnd eigenschafft aller vœglen/ sampt jrer waren Contrafactur/ angezeigt wirt …« (1557). Gessner zitiert ausführlich, was William Turner (gest. 1568) in seinem Werk »Avium praecipuarum, quarum apud Plinium et Aristotelem mentio est, brevis et succincta historia« (Köln 1544) über den Vogel Barnacle berichtet; Turner glaubt die Entstehung aus den Baum. Sodann erwähnt Gessner die Berichte von Oluas Magnus, Sebastian Münster, Enea Silvio (wo?) und Bartholomeus Anglicus. Dann aber: Albertus [Magnus] sagt/ diß sey nit war: dann er vnd andrere mit jm habind offt dise vögel gesehen auff einanderen sitzen/ eyer legen/ die außbrüten vnd die jungen erziehen. Gessner entscheidet sich (mindestens in der deutschen Fassung) nicht. > http://www.e-rara.ch/zuz/content/pageview/1302512 • Aber die Vorstellung vom seltsamen Wandel von einer Pflanze zum Tier hält sich hartnäckig: Sebastian Münster, »Cosmographey« hier nach der Ausgabe Basel 1588: 2. Buch, Cap. xiiij. (pag. LV): Jn Schottland findt man Bäum die bringen Laubechtig Knöpff/ vnd wann es zeit ist/ daz sie herab fallen/ vnd kommen in daz wasser/ werden lebendige Vögel darauß/ die man Baumgänß nennet. […] Es schreiben die alten Cosmographen/ alß nemlich Saxo Grammaticus/ auch von diesen Baumgänsen/ daß du nicht gedenckest/ es sey ein Tandt von den newen erdichtet.

In seinem Tagebuch schreibt Thomas Platter d.J. (1574–1628) zum 25. September 1599: Der baumgänsen, wie ich naher Basel auß Languedock ein krug voller muscheln verschickt habe, hatt es in Engellandt, sonderlich aber in Schottlandt auch viel. Unndt wagsen solche muschlen an alten beümen, schiffen, steinen undt anderstwo, da sich der samen hinsetzet; werden erstlich kleine muschlen, die nach unndt nach zunemmen, biß endtlich die muschlen aufgeht unndt wie auß einem ey ein baumgans (bernicle) herfür kompt unndt schön groß, halb weiß, halb schwartz oder eschenfarb wirdt, wie dann solches glaubwirdig leüt [vermelden] unndt ich einen rechten kopf von solcher gans gesehen hab.

Thomas Platter, Beschreibung der Reisen durch Frankreich, Spanien, England und die Niederlande, 1595–1600, hg. Rut Keiser, Basel: Schwabe 1968; S. 824 + Anmerkung der Herausgeberin.

Eberhard Werner Happel (1647–1690) listet 1685 die Reihe der Tradenten säuberlich auf (er zitiert 15, die für Glaubwürdigkeit plädieren und drei Zweifler). Er kann sich nicht entscheiden, für beide Ansichten gibt es Argumente: Der curieuse Leser hat nun die Wahl/ welcher Meynung er Beyfall geben will. (»Grösseste Denkcwürdigkeiten der Welt …« Anderer Theil, Hamburg 1685, S. 8–10). Phantasievolle Illustratoren

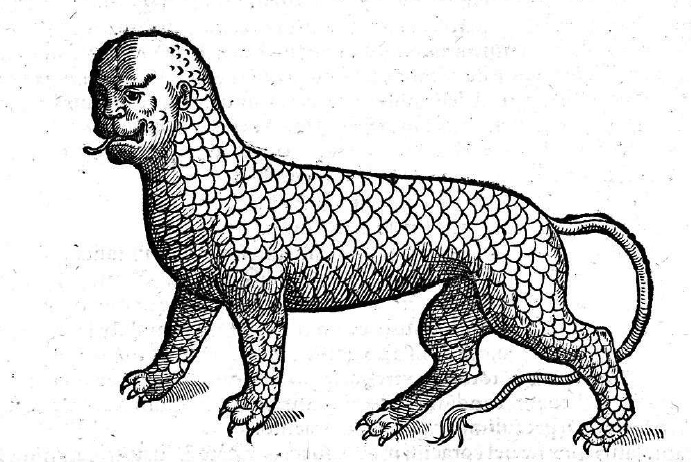

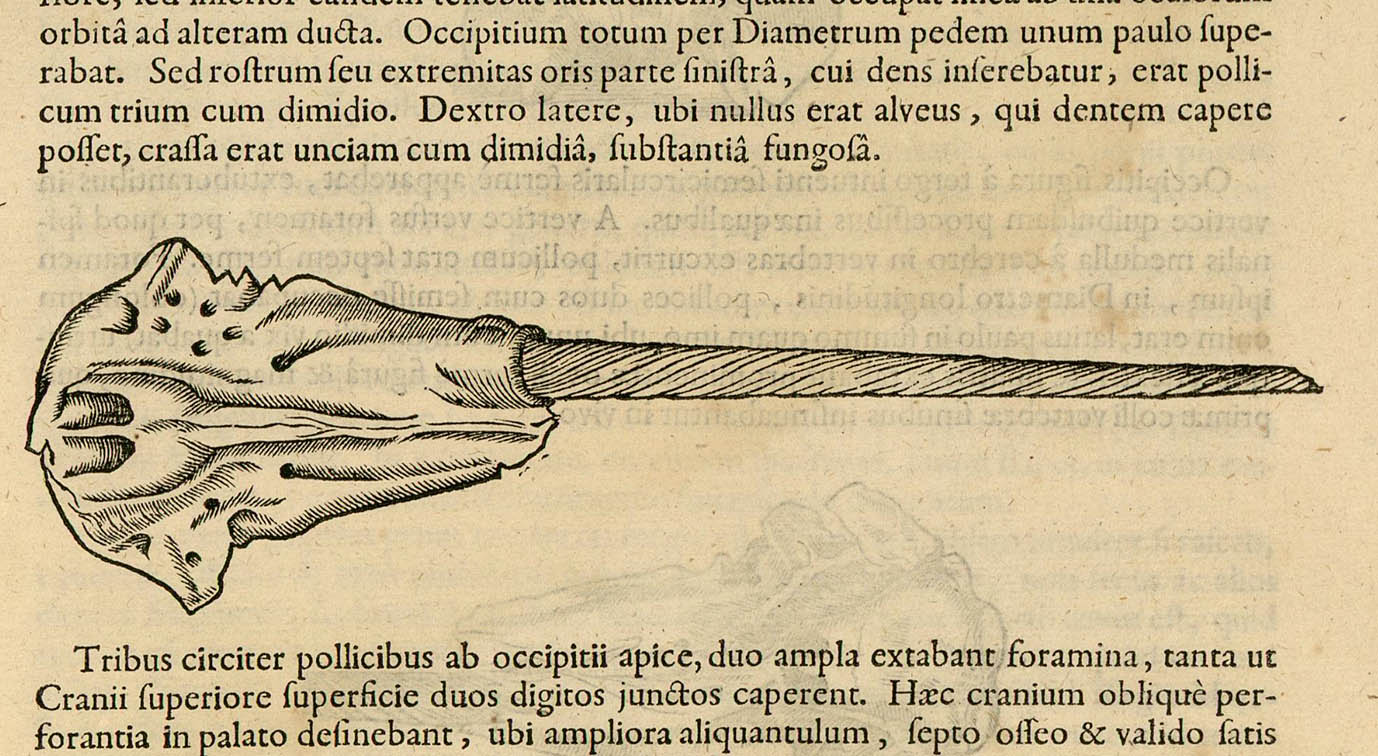

Condrad Gessner (1516–1565) ist in seinern Büchern über die Tiere darauf bedacht, empirische abgestützte Befunde zu beschreiben. Im Fischbuch (Historia Animalium IIII, qui est de Piscium & Aquatilium animantium natura, Zürich 1558) bringt er auch einige Monstra, an denen er aber Kritik übt. Ein Beispiel: De monstro leonino (S.558):  Digitalisat der Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, vgl. Rondelet: http://docnum.u-strasbg.fr/u?/coll13,26780

Gessner bezieht sich auf den in Rom praktizierenden Arzt Gisbertus Horstius (1492–1556), den er als sehr vertrauenswürdig einschätzt und der ihm versichert habe, ein solches Tier gesehen zu haben, das im Mittelmeer gefangen wurde; die Beschreibung passt auf einen (verirrten?) Seehund.

Schon Guillaume Rondelet (1507–1566), dessen »Histoire entière des poissons« (Lyon 1558) Gessner für sein Fischbuch systematisch und auch hier samt Bild verwendet, vermutet, que le peintre i ait adiousté quelque chose du sien, é qu’il ait osté du naturel. (p. 360/361). Gessner referiert Rondelet und führt das weiter aus: Die Zeichner (pictores) hätten wohl einige Dinge weggelassen, einige hinzugefügt, die Beine länger gezeichnet als sie Meerestiere sonst haben, zwischen den Zehen die Schwimmhäute fortgelassen, gegen die Natur von Wassertieren offene Ohren gezeichnet, statt des struppigen Fells Flossen dargestellt, wo doch kein durch Lungen atmendes und mit Knochen versehenes Tier Schuppen habe. Überhaupt hätte bei Meer-Monstern die Zeichner vieles nach eigenem Gutdünken dazugemalt (Non solum in hoc, sed in aliis monstris & beluis marinis pictores multa pro arbitrio appinxerunt), wie man dies auf den Karten des Nordmeers oder in Münsters Kosmographie sehe. Ouy-dire erzählt

Das postum 1564 erschienene 5.Buch »Le cinquiesme et dernier livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel« wohl eines Nachahmers von François Rabelais (* ca. 1494 – 1553) enthält Kap. 30–31 folgende Szene:

Panurg und seine Gesellen gelangen nach Pays de Satin, wo alles von geblümtem Samt und Damast ist. Da sehen sie eine Unmenge von selstamen Wesen: Einhörner, Phönix, Kynokephalen, Satyren, Pegasusse, Gryphen, u.a.m. Wie sie sich im Land weiter umsehen, sehen sie ein altes kleines buckliges Männlein ganz misgeschaffen und ungestalt, mit Namen Hörensagen (Ouy-dire): sein Maul war ihm bis an die Ohren gespalten: im Maule sieben Zungen, jede wieder in sieben Stücken zerschlitzt; demohnerachtet führt’ er aber zugleich mit allen sieben in verschiedenen Sprachen vielerley verschiedne Reden; auch im Kopf und sonst am Leib umher hätt er so viele Ohren als Argus weiland Augen; übrigens war er stockblind und an den Beinen vom Schlag gelähmt. Ihn umstand eine unzählige Meng Männer und Weiber aufmerksam zuhorchend, ...

Da sah ich den Herodotum, wie mir bedünkt', und ... Solinum, Plinium, Strabonem, Philostratum, und hundert alte Graubärt mehr ... und ich weiß nicht noch was alles für neue Historienschreiber; die staken da hinter einer Tapet und schrieben rare Geschichten nach, ganz ducklings, alles von Hörensagen.

Schon die Bezeichnung des Landes Pays de Satin lässt durchblicken, das die seltsamen Wesen Artefakte auf Stoffen sind, die Szene mit Ouy-dire ist eine direkte Kritik an der Glaubwürdigkeit der Berichterstattung. François Rabelais, Gargantua und Pantagruel, verdeutscht durch Gottlob Regis (1832ff.), mit Anmerkungen von Ludwig Schrader, 2 Bde., München: Hanser 1964.

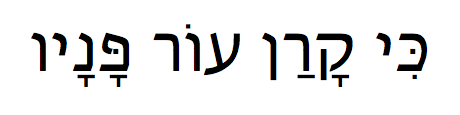

Die Hörner des Moses

Im zweiten Buch Moses wird geschildert, wie der Herr dem Volk Israel die Sünden vergibt und auf dem Berg Sinai den Bund mit Moses erneuert. Die Bundesurkunde schreibt Moses auf Tafeln und steigt nach 40 Tagen wieder vom Berg herunter.

In der Lutherbibel 1545 steht der Wortlaut: Da nu Mose vom berge sinai gieng / hatte er die zwo Tafeln des Zeugnis in seiner hand / vnd wuste nicht das die haut seines Angesichts glentzet / dauon das er mit jm geredt hatte. (Exodus 34,29).

Der Apostel Paulus erinnert sich an diese Erzählung (2. Korintherbrief 3,7): die Israeliten konnten das Angesicht des Mose nicht ansehen wegen des Glanzes / der Herrlichkeit (griechisch doxa) auf seinem Angesicht. (Paulus kannte die Stelle vielleicht aus der griechischen Übersetzung der Bibel, der Septuaginta, die ähnliche Wörter verwendet.)

Die um 400 entstandene lateinische Bibel übersetzte die Stelle indessen so: cumque descenderet Moses de monte Sinai tenebat duas tabulas testimonii et ignorabat quod cornuta esset facies sua ex consortio sermonis Dei – er wusste nicht dass sein Gesicht gehörnt war.

Deshalb zeigen viele Bibel-Illustrationen und noch Michelangelo (1513/15) das Haupt des Moses mit Hörnern.

Moses empfängt die Tafeln des Gesetzes; Grüninger 1490

Die Vorstellung geht auf eine alte Fehlübersetzung zurück. Der hebräische Bibeltext lautet:

ki [so dass] qāran [leuchtete] ’or [die Haut] panai-u [Antlitz-seines]

Bekanntlich kann man hebräisch schreiben, indem man nur die Konsonanten schreibt und die Vokale unbezeichnet lässt, d.h. dem Leser die oft sinnstiftende Vokalisierung überlässt. Unvokalisiert wurde die hebr. Bibel bis ins Mittelalter überliefert. Wenn man das hebräische Verb qāran anders vokalisiert, nämlich als: qärän, so ergibt sich ›Horn‹. (Das Verb ›sein‹ muss man im Satz wie oft ergänzen, also: … dass Horn <ist/war> die Haut des Antlitzes.)

Die gelehrten Bibelkommentatoren der Renaissancezeit haben diesen Fehler entdeckt. Genannt sei nur die aus dem Hebräischen neu übersetzte Bibel des Immanuel Tremellius (Giovanni Emmanuele Tremellio 1510–1580), ein Sohn jüdischer Eltern, der konvertierte und an der Universität Cambridge Hebräisch lehrte.

Ausführlich beanstandet den Fehler Thomas Browne in seiner »Pseudodoxia Epidemica, or Vulgar Errors« (1646) – online die Ausgabe The 6th edition, 1672 – The Fifth Book: Of many things questionable as they are commonly described in Pictures – Chapter IX: Of the pictures of Moses with hornes. https://penelope.uchicago.edu/pseudodoxia/pseudo59.html

Bereits in der Toggenburger Chronik (1411; Handschrift im Besitz der Staatliche Museen zu Berlin Hs.78 E 1) > https://smb.museum-digital.de/object/96122?navlang=de hat Moses ein strahlendes Antlitz:

Bild unten: Als Moses vom Berg Sinai herabgestiegen war, um den Israeliten die von Gott empfangenen Gesetzestafeln zu bringen, traf er sie beim Tanz um das Goldene Kalb an: Als er aber nahe zum Lager kam und das Kalb und den Reigen sah, ergrimmte er mit Zorn und warf die Tafeln aus seiner Hand, und zerbrach sie unten am Berge. (2. Mose 32, 19)

Botticelli (1445–1510) kennt auf dem Bild der Bestrafung der Rotte Korach (Sixtinische Kapelle) bereits einen strahlenden Moses

(das ganze Bild hier).

In der 1531 bei Foschauer gedruckten Zürcher Bibel hat Moses auch einmal ein stahlendes Antlitz:

Johann Jakob Scheuchzer »Physica Sacra« (1731), Tafel CCXXI zeigt zu Bibelstelle Exodus 34,29 Moses – gemäß den Übersetzungen der Luther- und der Zwingli-Bibel: die Haut seines Angesichts gläntzete.

Scheuchzer schreibt zunächst eine längere physiognomische Betrachtung (Seite 353ff.): die Haut ist der Spiegel, wo das Gemüth, seine Gedancken, Wille, Passionen, Leidenschafften und Neigungen abgezeichnet stehen. Er sieht an dem hell-gläntzenden

Mose ein Vorbild des unendlich seeligen Zustands, worinn sich die Auserwehlten in jener Welt befinden werden. ...

Das sollen etwan auch die Hörner bedeuten, womit die Mahler, Kupferstecher, Medailleurs oder Münzenmacher unsern Mosen nach der gemeinen Caprice und Einfällen vorstellen, und ihn … zu erkennen geben wollen, es ist nemlich die zimlich grobe Ausdrückung der hellen Strahlen, die aus allen Theilen des Haupts Mosis mit vollem Glantz herfür gebrochen. … Solche verherrlichte Angesichter (denn so nenne ich sie um so lieber, da die LXX. in vorligender Stelle auch das Wort δεδόξαστι gebrauchen) haben die Heyden ehemalen auch ihren Göttern zugefüget. [folgen weitere heidn.-antike Bspe.]

Hier die Vorzeichnung von Joh. Melchior Füssli (1677–1736):

> https://www.e-manuscripta.ch/zuzneb/content/titleinfo/1199727

> https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-33633

Druck 1731 > https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/2963585

Die Müntze, welche unten an dem CCXXI. Kupfer-Spiegel ligt, befindet sich in meinem Cabinet. (Scheuchzer verwaltete die numismatische Sammlung in der Wasserkirche in Zürich).

Das Gebot, das Moses auf den Tafeln vorzeigte: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben (Exodus 20,3) steht auf der Schriftseite der Medaille (kein Zahlungsmittel, sondern mit religiösem Leitsatz und Erinnung an eine bedeutende Person versehen):

לֹא יִהְיֶה־לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַלפָּנָיַ

(Was steht auf dem Kragen?)

Hörner waren bei heidnisch-antiken Halbgöttern und Herrschern (Scheuchzer: die Heyden) ein Symbol der Macht. Der ägyptische Juppiter-Ammon wird mit Widderhörnern dargestellt, und ebenso Alexander der Große. Ihre Bilder waren auf Münzen weit verbreitet. (Noch die griechische 100-Drachmen-Münze – vor der Einführung des € – aus dem Jahr 1990 trug dieses Bild!)

Seltsam, dass die von Scheuchzer abgebildete Medaille (und sind mehrere sehr ähnliche überliefert) auf dem Avers den heidnischen Alexander abbildet, und auf dem Revers einen hebräischen Text.

Zur Interpretation der Inschrift wäre beizuziehen, der von Scheuchzer zitierte Traktat:

Johann Benedict Carpzov [1639–1699], Ad Nummos Cornutum Mosen Exhibentes Schediasma, Lipsiæ: Typis Joh. Baueri [1659]

> https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10949665?page=1

> https://rosdok.uni-rostock.de/resolve/id/rosdok_document_0000006991

Seltsamerweise kommen die beiden Vorstellungen auch simultan in demselben Bild und seinem Text vor:

Oben der Text der lat. Version: Faciem suam cornutam velat Moyses

Unten die Luther-Übersetzung – wozu das Bild passt: Das Angesicht Mose ward gläntzend …

Biblia ectypa. Bildnußen auß Heiliger Schrifft deß Alten Testaments, Erster Theil. in welchen Alle Geschichten u: Erscheinungen deutlich und schriftmäßig zu Gottes Ehre und Andächtiger Seelen erbaulicher beschauung vorgestellet worden. ... hervorgebracht von Christoph Weigel in Regensburg: Weigel 1697.

•• Vgl. die Hompage von Michael Neuhold

>

http://www.mneuhold.at/biblica/moyses_cornutus.html

•• Eine ganze andere Erklärung bietet Seth L. Sanders, Old Light on Moses' Shining Face, in: Vetus Testamentum, Vol. 52, Fasc. 3 (July 2002), pp. 400-406. Das Gesicht von Moses konnte buchstäblich Lichthörner ausstrahlen, wenn man das sumerische Wort si beizieht, das die Hörner des Neumonds bedeutet: si means ‘horn’, si means ‘to daze,’ si means ‘to mask,’ si means ‘shining,’ si means ‘radiance,’ si means ‘light.’

Gefälschte Drachen

Der Bologneser Universalgelehrte Ulisse Aldrovandi (1522–1605) hat nicht nur eine mehrbändige »Historia animalium« verfasst, er hat auch eine »Monstrorum historia« geschrieben. Aldrovandi plädiert auführlich dafür, dass es Drachen gibt; es war ihm aber durchaus klar, dass es Fakes gibt, zum Beispiel aus getrockneten Rochen präparierte geflügelte Drachen. (Die Kritik hat er inhaltlich übernommen aus K. Gessner, IIII = piscium S. 545): Neque omittendi sunt Dracones, quos circumforanei ex Raijs exsiccatis pro arbitrio fingunt, vt ills ignauo ostentates Vulgò, facilè rerum naturalium imperitos decipiant. Quare in gratiam lectoris duas icones simulati Draconis representare libuit.

Nicht unerwähnt bleiben dürfen jene Drachen, welche die auf Märkten Herumziehenden aus getrockneten Rochen absichtlich zurechtmachen, um – indem sie sie der unwissenden Masse darbieten – die in Naturdingen Unkundigen mühelos zu täuschen. Deshalb mögen zwei Bilder eines gefälschten Drachen dem Leser hilfreich zeigen.

Vlyssis Aldrovandi [...] serpentvm et draconvm historiæ libri dvo Bartholomævs Ambrosinvs [...] summo labore opus concinnauit. [...] Cum ind. memorabilium, nec non uariarum linguarum locupletissimo, Bononiæ, Ex Typographia Clementis Ferronij, 1640. (Seite 315: Draco ex Raia effictus). – Digitalisat: http://amshistorica.unibo.it/126

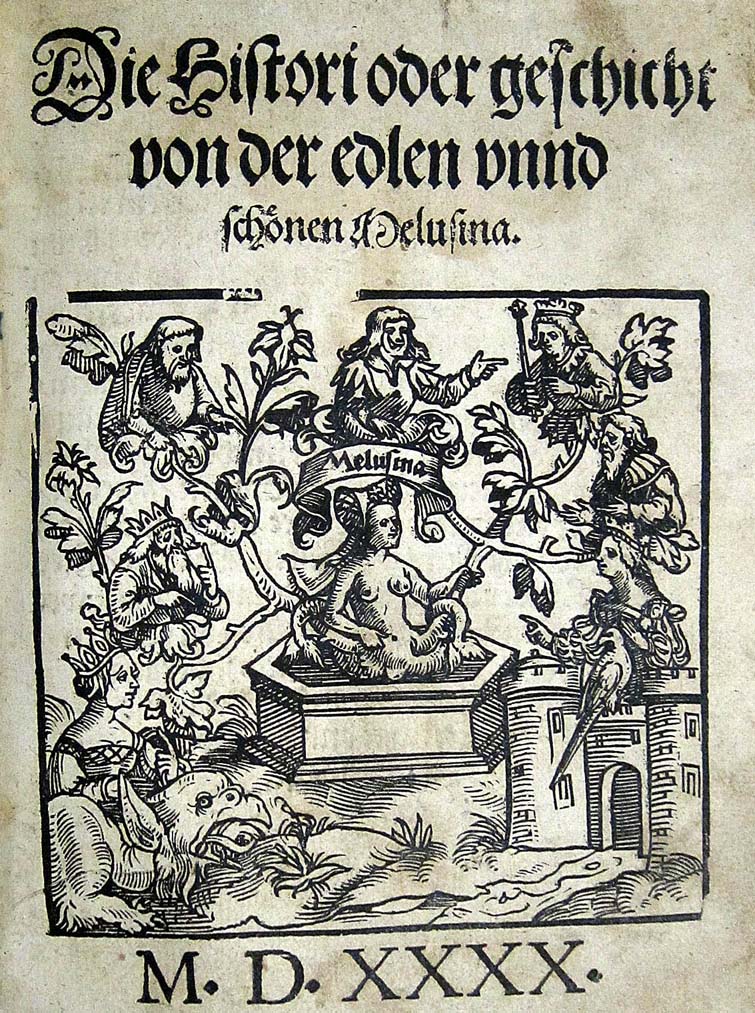

Melusine ist bloß eine teuflische Illusion

Melusine ist die Gattin des Grafen Raymond; bei der Hochzeit hat sie ihm den Schwur abverlangt, dass er sie nie sehen wolle, wenn sie am Samstag badet. Das Paar lebt glücklich und wird mit 10 Kindern gesegnet. Es kommt, wie zu erwarten ist: Raymond bricht seinen Eid, und sieht, dass Melusine unterhalb des Gürtels ein ungeheurer großer Wurm ist, das heisst dort Schlangengestalt hat. Sie muss die menschliche Gemeinschaft verlassen. Das ist der Kern der Erzählung. Insofern als die Geschichte der Melusine – sowohl in den französischen Fassungen um 1400 als auch in der Berner Fassung des Thüring von Ringoltingen (1415–1483) – die Begründung eines Geschlechts erklären und legitimieren soll, muss es sich bei der Gestalt um ein echtes Wesen handeln. Dass Melusine eine etwas seltsame Gestalt hat, wird durch einen Fluch in der Vorgeschichte erklärt und hat gewisse Konsequenzen in ihrer Nachkommenschaft.) Der kaum bekannte Heinrich Kornmann (»Mons Veneris« 1614) möchte gemäß Widmungsschreiben den "Trug" von teuflischen "Wunderwercken" aufdecken, die sich neben den echten Wundern der "verfinsterten Vernunft" des Menschen oft darbieten: "Wie offt werden wir verwarnet vnd angemahnet/ durch den verfluchten schnöden Gottes Affen/ den lüstigen leydigen Teufel/ in seinen viel vnd nicht geringen Verblendungen/ vnd angerichten Larven/ Erscheinungen/ Geistern." Er erzählt in Kapitel XXX die Geschichte von der Melusina. Er sagt von ihr, sie sei mit dem bösen Geist besessen gewesen, "dann dermassen ist der Beelzebub/ daß er die Ding verwandelt in ein andere form/ wie er das auch den Hexen thut in Katzen/ Meerwolff/ Hunden/ etc. verwandlet/ also ist auch jhr beschehen/ … darauß dann gefolget ein Superstition [Wahnglaube, Einbildung]/ daß sie hat müssen am Sambstag ein wurm seyn." Aber aus der Erzählung sei es "offenbar/ daß Melusina ist gewesen ein Tochter König Helmas auß Albanien …" Die Kompositgestalt aus Menschenfrau und Schlangenschwanz ist also eine vom Teufel herbeigeführte Illusion, auf die Melusine selbst und die anderen hereinfallen.

Die histori oder geschicht von der edlen vnnd schönen Melusina. Augsburg: Heinrich Steiner 1540 (Exemplar des Deutschen Seminars der UZH)

Auf dem Titelbild ist das Kompositwesen aus Frau und Schlangenschwanz zudem noch kombiniert mit dem aus der Figur herauswachsenden Zweigen des Stammbaums der Familie Lusignan nach dem Vorbild der Wurzel-Jesse-Darstellungen. (Bibische Grundlagen: Jesaja 11, 1 Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. – Jesaja 11,10 Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. – Jesaja 53, 2 Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich.) Thüring von Ringoltingen, »Melusine«, in der Fassung von 1587 hg. Hans-Gert Roloff, (Reclams Universal-Bibliothek 1484), Stuttgart 1969. Heinrich Kornmann, Mons Veneris, Fraw Veneris Berg, das ist, Wunderbare vnd eigentliche Beschreibung der alten Haydnischen vnd newen Scribenten Meynung von der Göttin Venere … Gedruckt zu Franckfurt am Mayn Durch Matthias Beckers seligen Wittib; In Verlegung Jacob Fischers 1614. Reprint Leipzig 1978. Catherine Drittenbass, ›unde fabulatur a quadam Melusina incuba‹ – ein Blick durch die dämonologische Brille auf Begegnung und Bund zwischen Reymond und Melusine. In: 550 Jahre deutsche Melusine - Coudrette und Thüring von Ringoltingen. Beiträge der wissenschaftlichen Tagung der Universitäten Bern und Lausanne vom August 2006, hg. von Jean-Claude Mühlethaler und André Schnyder, Bern: P.Lang 2008, (TAUSCH 16), S. 83–109.

Nina Alexandra Schmidt, Atrikel "Melusine" in RDK (2023)

> https://www.rdklabor.de/wiki/Melusine

Das Kraut Borometz

Das Kraut Borometz oder Barometz ist ein Kompositwesen aus Pflanze und Tier, ein Zoophyt, das seit der Antike immer wieder und bei bedeutenden Autoren erwähnt wird.  Bild aus: Erasmi Francisci Ost- und West-Indischer, wie auch Sinesischer Lust- und Stats-Garten … Nürnberg: Endter, 1668

Adam Olearius (1599–1671) befindet sich 1634 in der Gegend von Moskau und berichtet in seiner »Außführlichen Beschreibung Der Kundbaren Reyse Nach Muscow und Persien/ So durch gelegenheit einer Holsteinischen Gesandschafft von Gottorff auß an Michael Fedorowitz den grossen Zaar in Muscow/ und Schach Sefi König in Persien geschehen« 1656 (zitiert wird nach der Ausgabe 1663; Drittes Buch, Das ander Capitel): Man berichtete uns auch/ daß allda eine seltzame Art von Melonen oder vielmehr Kürbs wachsen soll / hinter Samara/ zwischen den strömen Wolga und Don/ welche an grösse und art den andern gemeinen Melonen/ dem eusserlichen ansehen nach aber als ein Lamb gestalt seyn sollen/ dessen Glieder es auch gar deutlich abbildet/ darumb nennen es die Russen auch Boranetz ein Lamb [nicht ganz genau, vgl. russ. бара́шек]. Der Stengel ist gleichsamb am Nabel/ und wo sichs hinwendet (dann es im wachsen seine Teile/ so weit es der Stengel zulässet/ verendert) verdorret das Graß/ welches sie abfressen heissen. Wenn es reiff/ verdorret auch der Stengel/ und die Frucht bekompt ein rauches Fell/ wie ein lamb/ welches/ (wie sie sagen/) man sol gerben und zum gebrauch wider die Kälte bereiten können. Man hat uns in der Mußcow etliche stücklein von solchem Felle/ die von einer Bettdecke gerissen waren/ gezeiget/ vorgebend es wäre von den Boranitz Melonen/ es war zart und krauß von Wolle/ als ein Fell eines Lammes/ so entweder aus Mutter Leibe geschnitten/ oder jüngst geworden. […] Es sol auch wahr seyn/ daß die Wölffe und sonst kein ander Thier/ dieser Frucht nachstellt/ dadurch sie auch gefangen werden.

Olearius zweifelt sichtlich an der Realität, äussert dies aber nicht explizit, sondern nur durch indirekte Redewiedergabe (wie sie sagen), den Gebrauch des Modalverbs (sollen) und Vergleichspartikel (gleichsam). In der »Encyclopédie« wird das seltame Kraut unter dem Stichwort Agnus scythicus abgehandelt; der Artikel mündet in eine Reflexion über die Glaubwürdigkeit von wissenschaftlichen Autoritäten: Cet article nous fournira des réflexions plus utiles contre la superstition & le préjugé. (Tome I [1751] p.180)

Ulrich Stadler, Das Borametz, das Pflanzentier, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 126, Sonderheft: Texte, Tiere, Spuren, hg. von Norbert Otto Eke und Eva Geulen, Berlin: Erich Schmidt 2007, S. 251–272.

Greifen stammen von Hieroglyphen ab

Sir Thomas Browne (1605–1682) hat eine Enzyklopädie von Irrtümern zusammengestellt, die er alle in der common infirmity of human nature begründet sieht: Pseudodoxia Epidemica or Enquries into very many received tenets and commonly presumed truths (zuerst 1646, dann in sechs erweiterten Neuausgaben). Kommentierte Ausgabe (der 1672er-Edition): ed. Robin Robbins, Oxford: Clarendon Press 1981 (2 vols.) — Deutsche Übersetzung von Chr. Knorr von Rosenroth (1636–1689): Des vortrefflichen Engelländers Thomae Brown ... Psevdodoxia Epidemica. Das ist Untersuchung derer Irrthümer, so bey dem gemeinen Mann und sonst hin und wieder im Schwange gehen, 1680. Greifen sieht er als missverstandene ägyptische Hieroglyphen: The Third Book, chapt. 11 Of Griffins.

The original invention seems to be Hieroglyphical, derived from the Egyptians, and of an higher signification. By the mystical conjunction of Hawk and Lion, implying either the Genial or the sydereous Sun, the great celerity thereof, and the strength and vigour in its operations. And therefore under such Hieroglyphicks Osyris was described; and in ancient Coins we meet with Gryphins conjointly with Apollo's, Tripodes and Chariot wheels; and the marble Gryphins at Saint Peters in Rome, as learned men conjecture, were first translated from the Temple of Apollo. ...

Browne nennt das Werk von Athanasius Kircher: Oedipus Aegyptiacus, hoc est universalis hieroglyphicae veterum doctrinae temporum iniuria abolitae instauratio, 1652/53, wo sich ein Bild eines an Greifen erinnernden Osiris findet:

Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kircher1652bd1

Die Schlange Amphisbena, die statt in einen Schwanz auszulaufen, zwei Köpfe hat, kann es nicht geben: The Third Book, chapt. 15 Of the Amphisbæna.

And were there any such species or natural kind of animal, it would be hard to make good those six positions of body, which according to the three dimensions are ascribed unto every animal, that is, infra, supra, ante, retro, dextrosum, sinistrosum: for if (as it is determined) that be the anterior and upper part, wherein the senses are placed, and that the posterior and lower part which is opposite thereunto, there is no inferiour or former part in this Animal; for the senses being placed at both extreams, doth make both ends anterior, which is impossible; the terms being Relative, which mutually subsist, and are not without each other. And therefore this duplicity was ill contrived to place one head at both extreams, and had been more tolerable to have setled three or four at one. And therefore also Poets have been more reasonable then Philosophers, and Geryon or Cerberus less monstrous than Amphisbæna.

Die Gesetzmäßgkeit der drei Dimensionen geht zurück auf Aristoteles, De incessu animalium = »Über die Fortbewegung der Lebewesen«. Bereits Albert der Große hatte zur Anfysbena gesagt: Nullum animal naturaliter duo habet capita. (De animalibus, lib, XXV, § 2 = Stadler Band 2, 1558)

Bild aus: Caij Plinij Secundi / Des furtrefflichen Hochgelehrten Alten Philosophi / Bücher und schrifften / von der Natur / art vnd eigentschafft der Creaturen auß dem Latein verteutscht durch M. Johannem Heyden / Eifflender von Dhaun […] Frankfurt: Sigmund Feyerabend 1565.

Schade, dass es dieses Wesen nicht geben soll, es war in Moralpredigten so dienlich: Amphisibena ein Schlang/ hat zween Köpff/ den einen vornen/ vnd den andern hinden im schwantz: Also findt man vil Menschen in der Welt/ welche zween Köpff der intentionen und meinungen haben in jhrem Wandel vnd Händeln/ und auß allen beyden jhr gift außlassen/ dann mit dem einen kopff vnd Angesicht lächeln sie dich an/ vnd liebkosen dir offentlich/ aber mit dem andern beissen vnd verkleinern sie dich heimblich.

Aegidius Albertinus, S.J. (um 1560 – 1620), Der Welt Tummel= und Schaw-Platz. Sampt der bitter=süssen Warheit. Darinn mit einführung viler schöner und fürtrefflicher Discurscen, nit allein die Natürliche, sondern auch Moralische und sittliche Eigenschafften und Geheimnussen der fürnemsten Creatuen und Geschöpf sehr lustig, Geist= und Politischer Weiß erklärt, und auf die Weltläuf gezogen werden, München, bey Nicolao Henrico MDCXII; Seite 339.

Sulzer und die Drachenbaupläne

Johann Jacob Scheuchzer (1672–1733) war bezüglich der Existenz von Drachen skeptisch, aber letzten Endes glaubte er daran.

Ουρεσιφοιτης Helveticus, sive Itinera per Helvetiæ alpina regiones facta […] à Johanne Jacobo Scheuchzero, Tigurino […], Lugduni Batavorum [= Leiden]: Pieter van der Aa 1723; Fig. XI. (Man beachte: Vier Füße plus Flügel)

Sein postumer Herausgeber Johann Georg Sulzer (1720–1779) freilich hat gravierende Argumente gegen ihre Existenz. In einer Fußnote (Natur-Geschichte, II, S. 221, Anm. (g)) schreibt er:

Ehe ich den in der Natur-Historie unerfahrenen Leser zu den folgenden Erzehlungen lasse / muß ich zu seiner Warnung eine Anmerckung hieher setzen. Man kan durch fleißige Beobachtung der Wercken der Natur einige allgemeine Gesetzte entdecken / nach welcher sie gehet / und sie niemal übertritt. Wenn nun eine Erzehlung etwas in sich hält / das den allgemeinen Gesetzen der Natur zuwider ist / so hat man das beste Recht / diese Erzehlung entweder gantz oder doch zum Theil vor falsch zu halten. Nach solchen Regeln nun müssen die folgenden Erzehlungen von den Drachen beurtheilt werden.

Es ist z. E. eine beständige Regel der Natur / daß kein Thier ist / welches aus Theilen von verschiedenen Classen der Thieren zusammen gesezt ist. Z. E. ein Thier das den Kopf von den vierfüßigen Erd-Thieren / Flügel oder Füsse von den Vögeln / einen Schwanz von Fischen hat / streitet wider das bemeldte Gesetz. Also muß niemand glauben / daß ein solches Thier in der Welt ist / wenn gleich ein Reisender uns überreden wolte / ein solches gesehen zu haben. Diesemnach dörfen wir kecklich sagen / daß in den folgenden Erzehlungen die Umstände gewiß falsch sind / wo von Flügeln der Drachen geredt wird / weil Flügel haben den Vögeln / und nicht den Schlangen zusteht. Hat man aber nicht vierfüßige Thiere und Fische die Flügel haben? Ich antworte / daß freylich bekannt und wahr ist / daß es einige vierfüßige Thiere und Fische gibt / welche fliegen / aber sie haben solche Glieder zum Fliegen / die mit den Flügeln der Vögel und der vermeynten Drachen keine Aehnlichkeit haben. Bey den Fleder-Mäusen z. E. sind die Flügel nicht anders / als eine Haut / welche von einem Fuß zu dem andern gehet; es sind Füsse / die etwas anders gestaltet sind / als die Füsse andrer Mäusen. Bey den Fischen sind es Floßfedern / welche wie die Floßfedern / aber grösser sind. Also beweist dieses nichts wider den angebrachten Satz. Was die ungeflügelten Schlangen mit vier Füssen betrifft / so sind es entweder eine Art von Crocodillen / oder / wie ich lieber glaube / ein Gedicht. Denn daß eine Schlange würckliche Füsse haben soll / streitet wider die Einrichtung der Gebeinen / welche die Natur den Schlangen gegeben hat. Es kan aber wol seyn / daß in der Schweiz einige Schlangen sind gesehen worden / deßwegen aber sind sie nicht den erdichteten Drachen zuzuzehlen. […]

Johann Jacob Scheuchzers, Weyland Profess. der Natur-Lehre und Mathematic / Canoci in Zürich […] , Natur-Geschichte des Schweitzerlandes, Samt seinen Reisen über die Schweitzerische Gebürge. Aufs neue herausgegeben, und mit einigen Anmerkungen versehen von. Joh. Georg Sulzern, Zürich: Gessner 1746.

Literaturhinweis: Paul Michel, Was zur Beglaubigung dieser Historie dienen mag. Drachen bei Johann Jacob Scheuchzer, in: Fanfan Chen / Thomas Honegger (Eds.), Good Dragons are Rare. An Inquiry into Literary Dragons East and West. Frankfurt am Main u.a.: P. Lang, 2009 (ALPH: Arbeiten zur Literarischen Phantastik), p. 119-170.

Das Einhorn wird als Narwal entlarvt

Die Existenz des Einhorns war lange Zeit unbezweifelt.

Olaus Magnus (1490–1557) schreibt in seiner »Historia de gentibus septentrionalibus«, Rom 1555 (Liber XXI, Cap. xiiii: De piscibus monstrosis) über monströse Fische, dass das Monoceros an der Stirn ein großes Horn trage, mit dem es Boote durchbohren und zerstören könne: Monoceros est monstrum marinum, habens in fronte cornu maximum, quo naves obvias penetrare possit, ac desturere. Olaus galt als glaubwürdiger Autor, dessen Berichte auf Erfahrung abgestützt sind.

Caspar Bartholin (1585–1629) verfasste ein Werk über das Einhorn: Casp. Bartholini, De vnicornu, eiusque affinibus & succedaneis opusculum, Hafniæ, excudebat Georgius Hantzschiu, 1628. Das Buch seines Vaters hat der Sohn Thomas Bartholin (1616–1680) erweitert: Padua 1645 und Thomae Bartholini De Unicornu Observationes Novae, Amstelaedami 1678:

> https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartholin1678

Hier wird (S.120ff.) mit Verweis auf das Museum VVormianum (↓) der Schädel eines Narwals vorgestellt.

Ole Worm (1588–1654) trug in Kopenhagen eine Wunderkammer zusammen, die er ausführlich katalogisierte:

Olaus Wormius, Museum Wormianum seu historia rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium, tam domesticarum, quam exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus authoris servantur, adornata ab Olao Worm, Med. Doct. et, in professore publico ; variis & accuratis iconibus illustrata, Lugduni Batavorum apud Iohannem Elsevirivm 1655. (Digitalisiert vom Service Commun de la Documentation de l'Université de Strasbourg: http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=1010&pos=3 )

Darin findet sich auch ein Kapitel über Wale. Er kennt das Unicornu marinum (Das Meereseinhorn) nicht nur aus Berichten, sondern er hat auch einen Schädel dieses Wals namens Narhual (isländ. hvalur ›Wal‹) vor Augen. Der ausgebildete Anatom Worm beschreibt den Schädel mit dem hervorragenden Zahn ganz genau und bildet ihn in einem Holzschnitt ab.

Das Bild aus Wormius 1655, pag. 283 wird in der Folge mehrmals kopiert.

In einem Buch über Medikamente wird 1694 das Licorne de la Mer | Narwal beschrieben.

Ce sont des tronçons de cette corne, que nous vendons à Paris, comme ils se vendent ailleurs pour veritable corne de Licorne, à laquelle quelques personnes attribuent de grandes propritez ..

Pierre Pomet (1658–1699), Histoire générale des drogues, traitant des plantes, des animaux et des minéraux... avec un discours qui explique leurs différens noms, les pays d'où elles viennent, la manière de connoître les véritables d'avec les falsifiées et leurs propriétez, où l'on découvre l'erreur des anciens et des modernes,... par le sieur Pomet,... Paris 1694.

> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626561c/f6.item

InversionslagenZwei kanadische Forscher erklärten die alten Berichte von Seeleuten, die Meermänner und Seejungfrauen beschrieben hatte, als ein ungewöhnliches optisches Phänomen: bei meteorlogischen Inversionslagen können Verzerrungen des Kopfes von Meeressäugern (z.B. Dugong) wahrgenommen werden. Eine ungewöhnliche Schichtung der Atmosphäre, bei welcher einige Meter über dem Wasser die Temperatur sprungartig höher ist, wirkt wie eine Zylinderlinse, durch die Objekte in einiger Entfernung in der senkrechten Achse stark verlängert und verzerrt erscheinen. Durch atmosphärische Turbulenzen kann das Bild so verwaschen werden, dass der Eindruck von Haar entsteht. Der Betrachter darf dabei nur wenig über der Wasseroberfläche stehen, was bei mittelalterlichen Schiffen der Fall war. W. H. Lehn & I. Schroeder, The Norse merman as an optical phenomenon, in: Nature, Volume 289, Issue 5796, pp. 362-366 (29 January 1981)

Die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) gibt es billiger. Sie postete auf ihrer Website (5. Juli 2012) einen Artikel unter dem Titel »No evidence of aquatic humanoids has ever been found.« The belief in mermaids may have arisen at the very dawn of our species. Magical female figures first appear in cave paintings in the late Paleolithic (Stone Age) period some 30,000 years ago, when modern humans gained dominion over the land and, presumably, began to sail the seas. […] But are mermaids real? No evidence of aquatic humanoids has ever been found. Why, then, do they occupy the collective unconscious of nearly all seafaring peoples? That’s a question best left to historians, philosophers, and anthropologists.

»Nix mit der Nixe!« titelte Spiegel online dazu am 7.7.2012. Einen Beweis für die Nicht-Existenz solcher half-human creatures liefert die amerikanische Behörde indessen nicht; die Beweislast wird den Humanities zugeschoben. Ein unkommentierter Link führt zu einer ›Lunchbox Lesson‹ über Manatees (Trichechidae), das soll wohl heissen: die Mermaids sind ja in Wirklichkeit nur Rundschwanzseekühe.

Argumentationsmuster in ÜbersichtBis jetzt sind wir haben wir Dementis von Kompositwesen dem zeitlichen Ablauf entlang beschrieben; nun fragen wir, ob sich einige wiederkehrende Argumentationsmuster erkennen lassen, mit denen den Kompositwesen die Existenz abgesprochen wurde. Sie lassen sich nicht gut systematisch ordnen, und vor allem können sie in allen Epochen vorkommen. (a) Der Glaube an Kompositwesen wird einfach nur durch literarische Übertreibung verspottet, so bei Lukian, bei Ovid und bei Rabelais. (b) Ein Kompositwesen wird als Fake entlarvt: Aldrovandi warnt davor, sich getrocknete Rochen nicht als Drachen unterjubeln zu lassen. (c) Ein Kompositwesen wird auf die Vorstellungsgabe zurückgeführt. Wir können uns alle eine Chimäre ausdenken, obwohl es sie nicht gibt (so Honorius Augustodunensis); Konrad Gessner vermutet beim Meerlöwen, die Graphiker hätten eine überbordende Phantasie. (d) Eine psychologische bzw. dämonologische Begründung kennt Kornmann bezüglich der Melusina, bei der es sich nicht um ein real existierendes Wesen handle, sondern um teuflische Verblendung. (e) Das Kompositwesen wird auf ein Missverständnis zurückgeführt. Entweder auf ein philologisches: Moses hat – wenn man den Text richtig vokalisiert – keine Hörner, sondern sein Antlitz glänzt. Oder auf ein Übersetzungs-Missverständis: die Herkunftsangabe cananaeus wurde bei Christopheros missverstanden als canineus Oder auf ein visuelles Missverständnis: Die Vorstellung des Greifen ist aus Hieroglyphen entwickelt. Auch bei der Weg-Erklärung der Seejungfrauen als Seekühe liegt dieses Argument eines optischen Missverständnisses vor, genau so wie bei der Erklärung der Kentauern als aus Pferd und Reiter zusammengesehenen Gestalten (Palaiphatos). (f) Bessere Kenntnis durch eigene Anschauung oder zuverlässige Gewährsleute kann der Grund für das Dementi sein; so bei Albertus Magnus hinsichtlich der Bernickelgänse. (g) Neu entdeckte empirische Befunde können dem Kompositwesen das Leben sauer machen, wie der Zahn des Narwals. (h) Die physiologische Unmöglichkeit ist der Grund dafür, dass es ein Kompositwesen nicht geben kann: Palaiphatos argumentiert mit der Nahrung der Kentauren, Aristoteles und Lukrez mit den verschiedenen Tragzeiten. (i) Ein naturwissenschaftliches Paradigma ist der Grund für die Ablehnung. Sei es, dass wie bei der Amphisbena argumentiert wird, jedes Lebewesen habe ein Oben und Unten, ein Links und Rechts, und ein Vorne und Hinten (und nicht zwei Vorne), oder sei es, dass argumentiert wird, höhere Wirbeltiere hätten immer nur vier Extremitäten, folglich gebe es keine geflügelten vierfüßigen Drachen (so Sulzer). (j) Mittels allegorischer Auslegung wird ein Kompositwesen auf natürliche geistige Phänomene zurückgeführt. Man sagt zu jedem Körperteil: Du bist ›eigentlich‹ kein Rüssel, kein Flügel, keine Flosse, sondern ›in Wirklichkeit‹ X, Y, Z. So werden die Sirenen von Herrad von Landsberg umgedeutet. Zu fragen wäre jetzt noch, welche Motive es gibt, um ein Kompositwesen loszuwerden. Abgeschafft werden können natürlich nur solche, die nicht ideologisch gebraucht werden. (Bei den Bernickelgänsen ist das kein Problem, bei den Engeln wäre es schon eines.) Ausserdem sind als poetische Fiktionen durchschaute Gestaltungen (etwa Karikaturen) nicht betroffen. Es muss ein übergeordnetes Interesse geben, dem die Anerkennung eines Kompositwesens im Wege steht. Beim aufklärerischen, allgemein zum Entmythologisieren geneigten Lukrez besteht dieses darin, dass er den Menschen die Angst vor der durch die Priester indoktrinierten Religiosität nehmen will. Bei Herrad von Landsberg besteht es darin, dass sie die antiken mythologischen Geschichten moraltheologisch vereinnahmen möchte. Bei den Naturwissenschaftlern (Aristoteles, Thomas Browne, Johann Georg Sulzer) kann man erkennen, dass eine Theorie auf höherer Ebene (Baupläne von Lebewesen) die Akzeptanz von überkommenen Wissensbeständen zu kritisieren vermag. Vielleicht ist gerade die Durchsetzung des Prinzips, auf hierarchischen Ebenen zu denken, ein Kennzeichen der modernen Naturwissenschaft. Die Kompositwesen sind indessen zählebig. Werden sie in einem Diskursfeld verdrängt, so ziehen sie sich in einer anderes zurück, wie in eine Oeko-Nische. Wenn es das Einhorn in der Natur nicht geben soll, warum dann nicht als religiöses Symbol oder in der Heraldik. Hier leben sie empirie-resistent munter weiter.

Mehr dazu auf dieser Website

(zur Hauptseite)

|