Pia Holenstein Weidmann:

Signaturen, gezeichnet auf Blumen und Nasen

(Della Porta, Lavater, Paracelsus)

Vortrag, gehalten am Kolloquium «Schräge Para//e\en», 21. September 2024

Signaturen, ein zentraler Begriff bei Paracelsus, dient hier dazu, die Korrespondenz von Zeichen und ihrer Aussage als hauptsächliche Parallele zu betrachten.

Unter «Signaturen» wurden in der frühen Neuzeit Zeichen verstanden, die einerseits Pflanzen und andererseits Menschen angeblich oder vermutlich aufgeprägt waren; das Verhältnis zur zugeschriebenen Bedeutung bildet unsere Fragestellung.

Drei Autoren kommen zu Wort: Zur Physiognomie der Zürcher Gelehrte Johann Caspar Lavater, zu physiognomischen Vergleichen zwischen Mensch und Tier der Neapolitaner Giambattista della Porta und zu Pflanzen und ihren Zeichen der Arzt aus Einsiedeln, Paracelsus Theophrastus von Hohenheim. Von Interesse sind auch dessen theoretische Aussagen, und von ihm stammen die Zitate im Titel.

Zurück zur Inhaltsübersicht

Signaturen. Gezeichnet auf Blumen und Nasen. Also daß ein jedlicher zu erkennen ist/ wer er im Hertzen ist.

Dies sind zentrale Zitate von Paracelsus, aus verschiedenen Stellen zusammengezogen, die so oder ähnlich mehrfach vorkommen. Die Behauptungen darin: Es gibt Zeichen auf Pflanzen und auf Menschengesichtern, Signaturen; sie geben verschlüsselte Auskünfte über das Innere eines jeden Menschen. Im Einzelnen:

Die Natur zeichnet ein jedtlichs Gewechs so von jhr außgeht / zu dem / darzu es gutt ist … so soll mans an dem Zeichen erkennen / wz Tugendt im selbigen sind … Also thut auch Coelestis Signatura, die zeichnet die jhrigen auch: Also daß ein jedlicher zu erkennen ist / wer er im Hertzen ist. (Paracelsus, Von den Natürlichen dingen, Das Dritte Capitel. [HE7,131])

also wils got haben. dieweil der mensch in so vilerlei species geteilt wird, erkent mag werden, welcher species er sei, wie die blumen und alles gewechs, da ein jetlichs nach seiner natur sein form tregt, darbei ir tugent erkennet wird. (Astronomia Magna, Buch I [SE12,173])

… das du dein grund auß der Physionomey nemmen must / ist / das du die Augen / die Nasen / Ohren / etc. des jnnern Menschen sehest. (Von den Podagrischen Kranckheiten [HE4,309])

1. Die Natur bezeichnet alles, was sie wachsen lässt, mit dem Anwendungszweck, wofür es gut ist – daher soll man lernen, welche Kräfte in welchem (Lebewesen) stecken. – Das ist klar auf Pflanzen und Geschöpfe gemünzt, welche dem Menschen zu Nutze sind.

2. Weil es so viele unterschiedliche Arten von Menschen gibt, soll auf Gottes Anordnung hin die Eigenart (Species) eines jeden (durch ein Zeichen) erkannt werden, wie bei den Blumen und Pflanzen, die alle auch ihre Art (Natur) durch ihre Form anzeigen und dadurch ihre Wirkungsweise zu erkennen geben. - Hier haben wir die Parallelsetzung der Zeichen, die den Menschen erkennen lassen mit den Zeichen auf Pflanzen.

3. Nasen: Anordnung an den Arzt, er solle aus der Erkenntnisse aus der Physiognomie einbeziehen, weil die Gesichtszüge auf das Innere des Menschen verweisen.

Sowohl Pflanzen wie Menschen werden «signiert», um ihre Eigenschaften zu bezeichnen. Diese «Signatur» muss daher für jedes Phänomen komplett unterschiedlich sein.

Der Name des Signators, welcher diese Zeichen bestimmt und damit seine Herrschaft beweist, ist in beiden Fällen leicht unterschiedlich. Als Bezeichnerin der Pflanzen ist fast immer «die Natura» genannt; in Bezug auf die Menschen jedoch besteht kein Zweifel, dass der «Signator» die höchste Instanz ist, der Kreator selbst, der seinen Geschöpfen eine Art Stempel aufdrückt. Die himmlische Signatur – «signatura coelestis» – zeichnet die Menschen aussen so, dass man erkennen kann, wie sie im Innern, in ihrem Herzen sind.

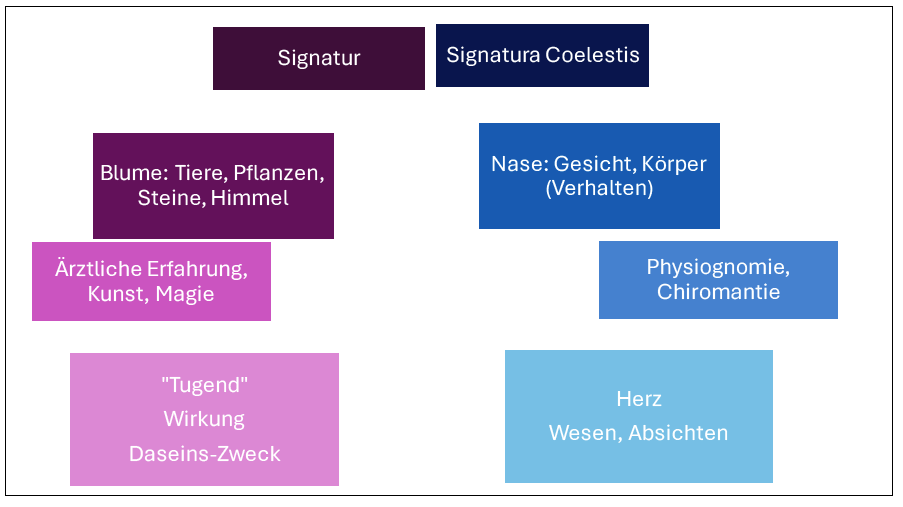

Die paracelsischen Parallel-Setzungen lassen sich so darstellen:

Die Natura – und der Signator – setzen die Zeichen;

die Signaturen – und Signaturae coelestes – befinden sich

auf Pflanzen – wie auf dem menschlichen Äusseren

und verraten deren Eigenschaften.

Pflanzen, hier als «Blumen» bezeichnet – das sind übrigens bei Paracelsus sowohl Blüten wie Früchte – stehen also gegenüber den «Nasen» in Menschengesichtern, die in der Physiognomie untersucht werden.

Zuständig für die Entschlüsselung sind bei den nützlichen Pflanzen, Tieren und Steinen Ärzte, Naturbeobachter oder Magier bei den Menschen nennt Paracelsus die Chiromanten und Physiognomiker, Astronomen und Propheten, das heisst letztlich ausgebildete oder besonders begabte Kenner und Ausleger.

Als bezeichnete Gegenstände stehen schliesslich die Wirksamkeiten der Pflanzen, Tiere und Steine dem wahren, inneren Wesen der Menschen parallel gegenüber.

Dabei ist der Unterschied gewaltig: Pflanzen und Tiere und Steine werden von der Natur gezeichnet mit der Angabe ihrer Bestimmung, wofür sie wirksam sind, ihrer «Tugend». Denn ihr Existenzzweck ist, dem Menschen zu Nutze zu sein, sie «taugen» für eine bestimmte Aufgabe.

Die hier hauptsächlich untersuchte Parallelstruktur ist aber die Frage nach der Übereinstimmung der Zeichen mit dem Bezeichneten, die Entsprechung von Zeichen und ihrer Bedeutung.

Zurück zur Inhaltsübersicht

I. Signatur auf «Blumen», bei Pflanzen, Tieren und Steinen

In der ersten Gruppe sind alle «Geschöpfe, die für den Menschen da sind», dazu gehören Pflanzen, Tiere und Steine. Denn auch sie haben Inschriften (Steine) oder Zeichen für ihren «Zweck»:

Der Frosch

So erklärt Paracelsus am hässlichen Frosch, was er unter Signatur versteht.

Dieses Capitel hab ich darumb gemeldet / auff das ich / so ich von der Kunst der Signatur weiter rede vnnd melde / desto besser möge verstanden werden. Dann warumb ist der Frosch anderst beschaffen / dann das er soll sein ein Artzney in Peste ? Darumb treget er sein Signatur hierzu. Dann wie abscheulich ist Pestis, da schawe / also abscheulich ist auch der Frosch. (Paracelsus, De Pestilitate [HE3,38]). «Zur genaueren Erklärung, was ich unter der Kunst der Signatur verstehe, habe ich dieses Kapitel geschrieben. Nämlich: wozu sonst ist der Frosch denn geschaffen, wenn nicht als Arznei gegen die Pest? Deshalb trägt er die entsprechende Zeichnung; so abscheulich die Pest ist, ist auch der Frosch.»

Die Pest ist abscheulich, das mag ja einleuchten. Dennoch ist es beim genaueren Hinsehen äusserst seltsam, dass ausgerechnet die Hässlichkeit eine Signatur darstellen soll. (Um von Parallelen zu sprechen, ist dies fast die schrägste, mit der ich aufwarten kann.) Schliesslich ist einzuräumen, dass ausser dem Frosch kaum Tiere als Zeichenträger genannt werden.

Steine mit Signaturen

Sehr oft erwähnt Paracelsus auch Signaturen auf Steinen, Zeichen oder Buchstaben, die er «Charakteres» nennt. Wie andere Naturforscher seiner Zeit beschäftigen ihn Steine mit verborgenen Botschaften, die man in geheimen Felsklüften finden könne, aber nur befähigte Propheten können sie auslegen. Besonders fasziniert ihn das geheimnisvolle Gamaheu. Der Gedanke, dass Paracelsus’ griechischer Namensvetter Theophrast (um 300 v. Chr.) eine der ältesten Abhandlungen über Steine geschrieben hat, könnte besonderes Interesse nahelegen.

Wie seine Zeitgenossen weist Paracelus Talismane nicht konsequent ab. Sie verraten «Zukünftiges», behauptet Paracelsus, verrät uns aber nichts Genaueres.

Da sollen jhr wissen / das die Astra Geomantiae jhre Zeichen Signieren in die Jrrdische Corpora, seltzame Gewächs: Geben Gamahey mit wunderbarlichen seltzamen Bildnussen / die einer grossen Krafft vnd Tugent seind / welche Kräfften sie von den 7.Planeten empfahen / zu gleicherweiß / wie ein Scheiben oder Test die Kugel oder Pfeil von seinem Schützen. Wie aber solche Signa vnd Bildnussen der Gamahey alle ein jeds sonderlich zuerkennen sey / vnnd wissen / was sie vns Magisch bedeuten / vnnd anzeigen: Gehört ein grosse Erfahrenheit zu / vnnd ein grosse Erkanntnuß der Naturae Rerum, welches hie nicht möglich ist volkommenlich zu Declarieren, (De Natura Rerum IX, De Signatura Rerum Naturalium [HE6,359]) – Die Astra setzen ihre Zeichen in irdische Körper; die wunderlichen Prägungen im Gamaheu sind von grosser Kraft und Macht. Diese empfangen sie von den sieben Planeten wie die Zielscheibe die Kugel oder den Pfeil vom Schützen. Was diese Signa aber bedeuten, kann hier nicht genügend deklariert werden.

Zeichen lesen

Unübersehbar ist die hohe Bedeutung, welche Paracelsus den Zeichen an Pflanzen zumisst; in den Darlegungen über die Pflanze Persicaria, Knöterich, betont er die allgemeine Gültigkeit seiner Erkenntnis:

Vnd nicht allein in dem / sondern in allen. Dorumb so soll ein jedlicher der do schreibt / oder schreiben will / von Kreuttern / oder andern natürlichen dingen / auß dem Signato schreiben / so wirdt der Grundt gefunden: Vnnd nichts wirdt so heimlich sein in demselbigen / das nicht herfür gebracht werde. .... Dann Signatura ist Scientia, durch die all verborgen ding gefunden werden: Vnnd ohn die Kunst geschicht nichts gründlichs / es hett alls ein Loch. (Von den Natürlichen dingen, Cap. 3, Von dem Wasserblut. [HE7,131ff.]) – «Was hier gesagt wird, gilt nicht nur für diesen Fall, sondern allgemein. Man muss es verstehen, aus den Signaturen her zu schreiben, diese verraten die Ursachen. Nichts bleibt dann mehr verborgen. Denn Signatura ist eine Wissenschaft, die alle Geheimnisse enthüllt. Und ohne diese Kenntnis wird nichts ganz ergründet, es bliebe immer eine Leerstelle.»

Pflanzensignaturen im Herbarius

Theophrastus von Hohenheim, der ausgebildete Arzt, schreibt zahlreiche Schriften für angehende und praktizierende Ärzt:innen, um sie von Irrtümern zu bewahren oder zu heilen und ihnen seine praktische Expertise zu vermittlen. Fast legendär sind seine manchmal groben, manchmal fröhlichen Seitenhiebe gegen falsche Autoritäten und Nachbeter.

Sein «Herbarius» gesellt sich zu zahlreichen andern Kräuterbüchern der Zeit, unterscheidet sich aber durch die zahlreichen philosophischen Erläuterungen. Die betreffen besonders oft die Signatur, die Zeichen.

Die Pflanzennamen

Da ist zuerst die Be-Zeichnung von Pflanzen. Pflanzen, deren Namen entweder auf die Form oder ihre angebliche, tradierte Wirkung als Heilkräuter gemünzt sind, kennen wir noch heute. Paracelsus hat sie untersucht.

Er könne über hundert Kräuternamen aufzählen, sagt er, die von wegen jhrer Krafft vnd Tugendt gesetzt seien.

Kräutter (…) deren ich ob hundert erzehlen könnt / die alle jhre Nammen bekommen haben / von wegen jhrer Krafft vnd Tugendt: Als man sagt / das Krautt heist Augentrost / darumb das es den Krancken bösen Augen tröstlich vnd Hülfflich ist: Also Bluttwurtzel hatt seinen Nammen darumb / daß es für andere Wurtzlen das Blutt stellet. Feygwartzenkrautt … das es … die Feygwartzen heylet … etc. (De Signatura Rerum Naturalium [HE6,357])

Als nächstes zählt er Namen auf, welche auf die Form oder Farbe der Pflanze verweisen.

Die Namen existieren schon vor ihm, aber er untersucht sie ebenso wie die Wirkung der Pflanze. Wo er eine Korrespondenz kennt, akzeptiert er die sprechenden Namen gerne. Wenn seine Erfahrung jedoch etwas anderes sagt, dann wird er kreativ. Beim Niesswurz, den er als Helleborus Niger und Albus unterscheidet, will er gleich eine Namensänderung einführen:

Er schlägt vor, man solle die weisse Pflanze umtaufen auf Junior und die schwarze auf Senior, weil die eine für junge und die andere für ältere Menschen angewendet werden müsse. Denn die Natur habe zwei unterschiedliche Apotheken für Alte und Junge. Ferner behauptet Paracelsus aber auch, es gebe zwei unterschiedliche für Männer und für Frauen. Das, führt er weiter aus, laufe parallel zum Mond, seiner Zunahme (männlich) und Abnahme (weiblich). (Von den natürlichen Dingen; Von der Schwarzen und Weissen Niesswurtzen, HE7, 119-120; hier 118)

Noch eine Parallelsetzung im gleichen Zusammenhang: Die Wärme der Sonne verhält sich zum Erdreich wie die Persicaria (der Knöterich) zur Krankheit: Zu gleicher weiß wie die Werme der Sonnen sich mit dem Erdtrich Concordiert / dergleichen auch Persicaria mit der Kranckheit: So die Sonn hingeht / so geht die Hitz auch hin / also do auch / eins mit dem andern. Nämlich: Wenn die Sonne weggeht, verschwindet auch das Fieber zugleich. (Herbarius, Von der Persicaria [HE7,80]). So wimmelt es vor lauter angeblichen Parallelen.

Beispiele von Analogien, Gleichsetzungen, Wirkung

Paracelsus kreiert wirklich sehr ungewöhnliche Gleichsetzungen. Zum Beispiel setzt er die Milch der Kühe dem Honig, den Früchten der Obstbäume und dem Lärchenharz mit seinen wertvollen Eigenschaften gleich. All dies sei «Frucht» und Geschenk für die Menschen.

Milch und Harz vom Terpentin

Als die Thier so da Milch geben / in der Milch dem Menschen dieselbige Frucht / darumb sie beschaffen sind / reichen vnd geben: Also auch ettliche Beum in Biren vnd Oepffeln dasselbige darstellen / etc.

Also der Lerchenbaum dieselbige Gaab / so Gott dem Menschen durch jhn beschert hatt / in Hartzweiß (in der Weise/ Eigenschaft des Harzes) vberantwort. Nun ist des Hartz geberung (Entstehung) / zu gleicher weiß / wie die Milch von der Kuh / in der Arth / Natur vnd Complexion gleichmessig: Die Kuh nimpts alles von der Erden … (Paracelsus, Von den natürlichen dingen. Vom Terpentin [HE7, 109])

Auch die Herstellung setzt er parallel: «Die Kuh verwandelt das Gras in Milch, die Biene die Blütenpollen in Honig, die Obstbäume die Nahrung aus dem Boden in Obst, die Lärche in das Harz. Und das ist ihre jeweilige Aufgabe, für welche sie geschaffen sind.»

Analogien, Gleichsetzungen sind in der Frühen Neuzeit und in der Medizin omnipräsent. Paracelsus nimmt sie alle auf in seinen Kosmos und bringt sie dort unter, aber er konstruiert jeweils neue Korrelationen und Beziehungen hinein, bis man sich in seinem dschungelhaften Netz verlieren könnte. So lässt man sich von den Bildern, dem Gedankenfluss zum Nachverfolgen provozieren und ist froh, wenn man überhaupt folgen kann.

Parallelen

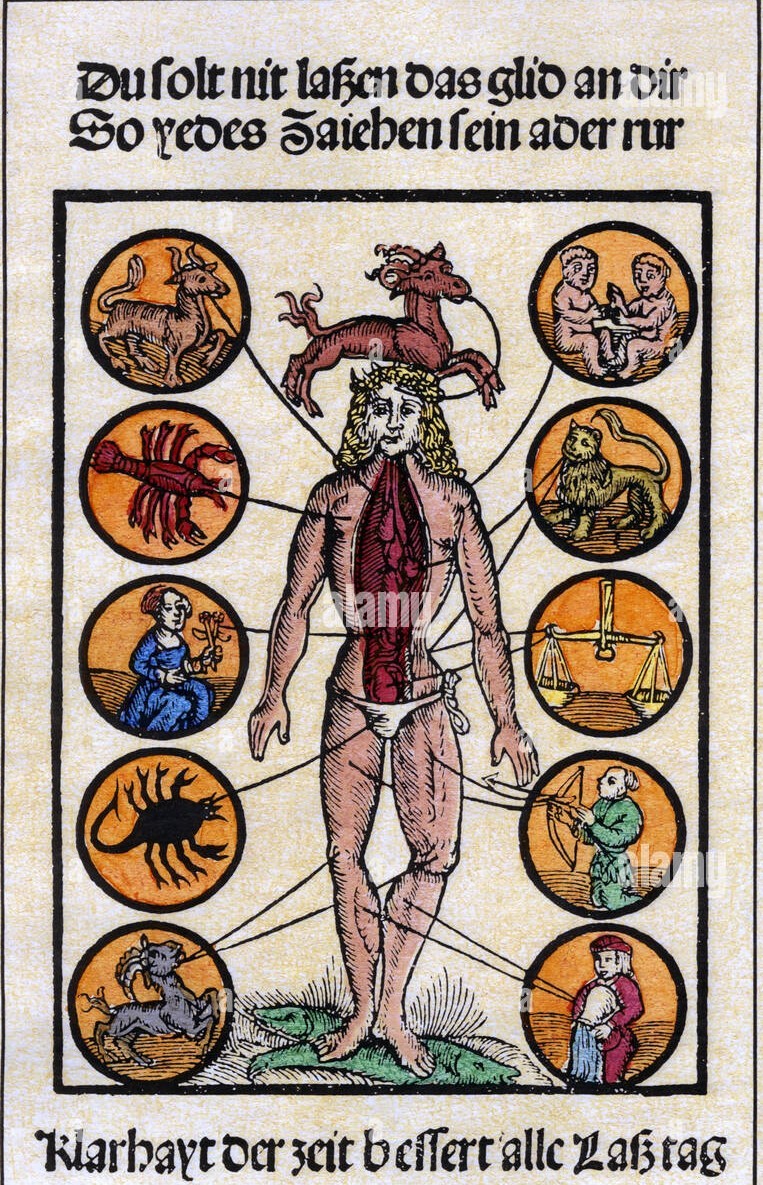

Dabei sind viele Korrespondenzen schön klar und allgemein akzeptiert, wie die bekannte zwischen Makro- und Mikrokosmos. Die Gestirne entsprechen dem menschlichen Körper.

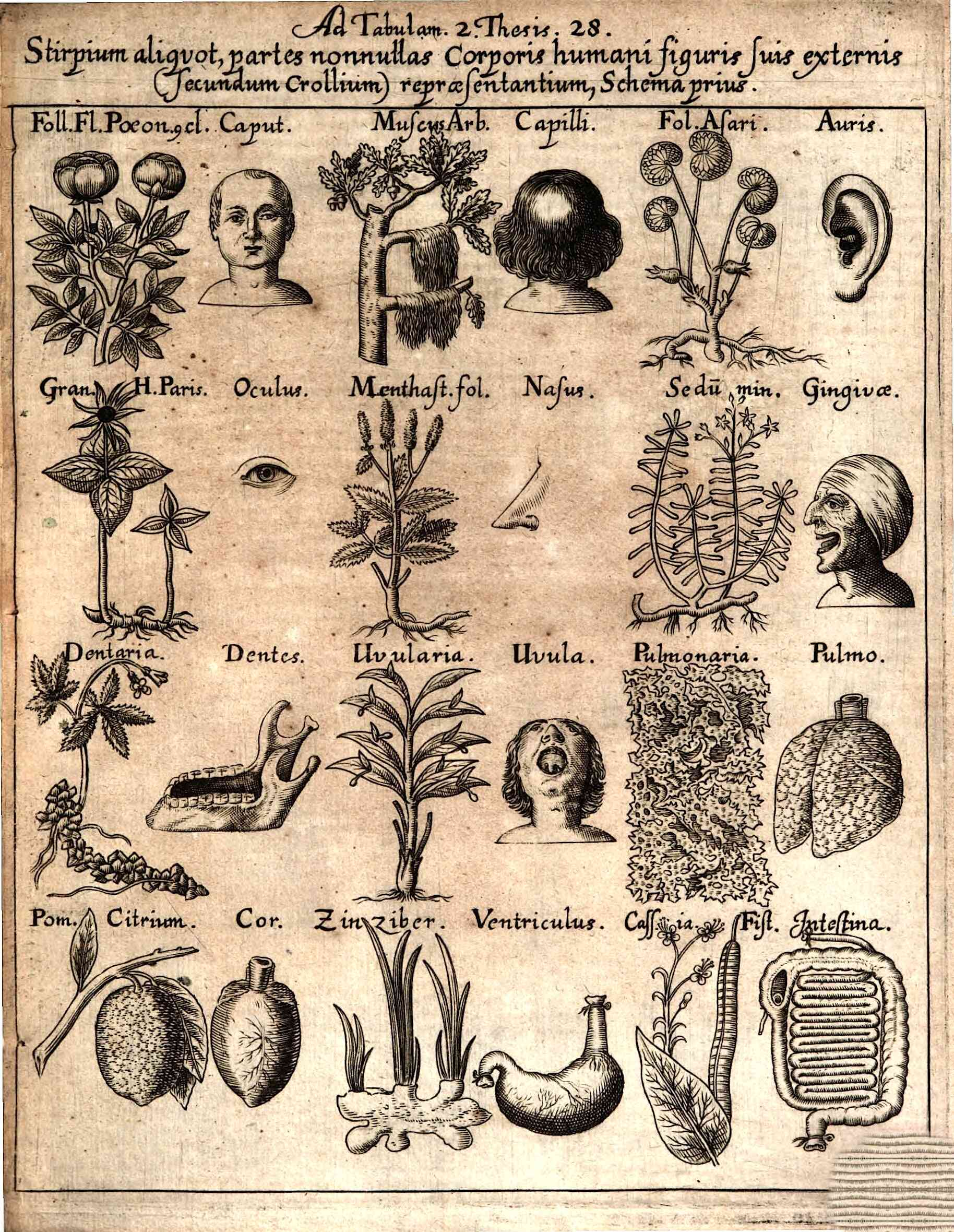

Eine schöne Übersicht findet sich in Wolfgang Ambrosius Fabricius’ De Signaturis Plantarum, Nürnberg 1653, auf zwei Tafeln am Schluss des schmalen Bandes (ca. 66 Seiten). So erscheint klar der Inbegriff von Korrespondenzen zwischen Pflanzen und menschlichen Organen oder Körperteilen. Die Aussage ist unmittelbar sichtbar und einleuchtend.

Wenn die Gleichsetzungen so einfach dargestellt werden wie in diesen Gegenüberstellungen von Pflanzen mit Menschen, Fingern und Blütenblättern, hat das etwas Beruhigendes in seiner Klarheit.

Ebenso wurde die komplizierte Analogie von Makro- und Mikrokosmos oft heruntergebrochen auf das einfachste und bekannteste Bild des Lassmännleins, das dem Bader angibt, wann welches Organ zum Aderlass geeignet ist. In beiden Darstellungen sind die Organe des Menschen umgeben von den Gestirnen, welche auf jedes Einfluss nehmen sollen. Das ist Tradition und hat ja vielleicht mehr genützt als geschadet.

Lassmännchen 1512

Die Alraunwurzel

Eine im Mittelalter ausserordentlich bekannte Analogie von Pflanze und Mensch – man könnte sagen Identifikation, Allegorie, Parallelsetzung – ist die Alraunwurzel, die man unter dem Galgen von Gehängten finden soll.

Die Alraunmännlein sollen markerschütternd schreien, wenn man sie aus dem Boden ziehen will. Aber diese populäre Vorstellung entlarvt Paracelsus als reine «Bescheisserei von Landfahrern», welche Holzstücke so schnitzeln.

Es möcht auch hie ein Einfeltiger fragen / warumb die Wurtzel Alraun eines Menschen gestalt / Angesicht / Händ vnd Füß hette / sie were ohn zweiffel auch nicht ohne sonderliche grosse vrsachen also von Gott erschaffen. Dem gib ich zur Antwort / vnd sag / es sey nicht wahr / das Alraun die Wurtzel Menschen gestalt hab / sonder es ist ein betrogne Arbeit vnd Bescheisserey von den Landtfahrern / die dann die Leuth mehr denn mit diesem allein bescheissen.

Dann es ist gar kein Wurtzel die Menschen gestalt hatt / sie werden dann also geschnitzelt vnd geformiert: Von Gott ist keine also geschaffen… (Paracelsus, Liber de Imaginibus [HE9,384-385]) – Einfältige fragen nach den Alraunwurzeln mit Menschengestalt, die doch bestimmt von Gott zu einer besonderen Bedeutung geschaffen seien. Doch ich antworte, das sei eine weitere Bescheisserei von Fahrenden, welche bloss Hölzer in diese Form gebracht und geschnitzelt haben. Es gibt keine solchen Wurzeln, Gott hat keine so geschaffen.

Ausserordentlich wichtig ist zu betonen, wie Paracelsus, ein Arzt aus dem 16. Jahrhundert, sich an zahlreichen Stellen ausdrücklich von den abergläubischen Praktiken distanziert. Zur Anwendung der Heilpflanze Persicaria (Knöterich) sagt er am Schluss:

%%%Einige machen ein Kreuz darüber, andere beten dazu, aber das ist alles unnötig, gehört nicht zur Wirkung. Denn diese ist natürlich, nicht zauberisch oder superstitiosisch. Vergesst diese Fantasien, es sind wunderbare Kräfte der Natur. (Paracelsus, Herbarius, Von der Persicaria [HE7,74])

Obwohl also Paracelsus in vielerlei Hinsicht eine Wende zur Rationalität in der Medizin vollzieht, hängt er manchmal, gerade auch bei der Ausdeutung von Zeichen, alter Volksweisheit weiter an. Zum Beispiel glaubt er, die Nabelschnur eines Neugeborenen gebe Auskunft über die Anzahl der zukünftigen Geschwister:

Es seind sonst etliche Zeichen / darab man sich wol zuverwundern hatt / da der Archeus Signator ist / vnd Signiert also das Näbelin / welches mit dem Kind geboren wird / mit Knöpfflin / das man daran sehen vnd erkennen kan / wieviel die Mutter noch Kinder geberen werde / oder geboren hab. De Signatura Rerum Naturalium [HE6,358]

Diese «Nabelschnur-Lehre» findet sich bei Giambattista della Porta als «Umbilicomanzia» (della Porta, ital. 1610, p. 17).

Es wäre komplett falsch, die echten von den unechten Schriften von Paracelsus unter dem Aspekt der naturwissenschaftlichen Rationalität unterscheiden zu wollen. Vermutlich darf man ihn auf Gebieten, wo er wirklich Wissen und Erfahrung hat, als «modern» betrachten, während er in andern Bereichen Althergebrachtes weitererzählt.

Soweit der Blick auf Signaturen bei Pflanzen.

Zurück zur Inhaltsübersicht

II. «Signaturen auf Nasen»: Das gezeichnete Gesicht

Anders als bei Pflanzen (Tieren, Steinen) sollen die Zeichen im menschlichen Gesicht oder am Körper verraten, «wer» oder «wie» jemand sei. Verständlicherweise nennt man das Bezeichnete hier nicht «Zweck», sondern man bevorzugt, die menschlichen Züge für das «Wesen» zu nehmen.

Wie erkennt man also, wie ein Mensch «in seinem Herzen ist»? Gerade Paracelsus verspricht oft vollmundig die ultimative Lösung. Vier Arten von «eussere Zeichen» macht er aus, nennt es eine «Chiromantia Coelestis» wie die Handlesekunst, durch welche man das Wesen des Menschen erkennen könne. (Astronomia Magna oder Philosophia Sagax, Das Ander Buch: «Was Signatum Coeleste, was Coelestis Signator sey.» [HE10,304]).

Doch die Lektüre liefert leider keine konkrete Hilfe. Es bleibt bei der predigthaften Behauptung, der Mensch verrate seine innere Haltung und die könne erkannt werden:

wie er stehet gegen Gott / vnnd den seinen / in vbernatürlichem Hertzen / als nemlich / wo das Aug ein schalck / wo nit / wo die Zung Dolosa ist / oder nit / wo die Ohren arges oder guts begeren zu hören. … Dann auß jhren Früchten werdent jhr sie erkennen.

Man sehe, ob der Schalk (Verbrecher) in den Augen sei, die Zunge hinterhältig oder die Ohren auf Übles oder Gutes aus seien. Zu den vier Zeichen gehören seine Rede, sein Verhalten, seine «Sitten vnd Geberden» und – immerhin eine Überraschung – sogar seine Kleidung. Daher müsse man die Kleidung frei wählen können:

als spreche der vbernatürlich Himmel: Nun sehent wie der gekleidt ist / also lassent jhn seyn / daß sein Leib also soll seyn / dann also ist auch sein Hertz. Darumb soll man den Menschen frey sein Kleidung tragen lassen / dann es sind Signa Coelestis Signati, vnnd der Coelestis Signator erkennt sie bey solchem grundt / was im Hertzen sey. [HE10,306]

Konkrete Zeichen nennt Paracelsus nicht weiter. Er bleibt Prediger, Verkünder des Glaubens.

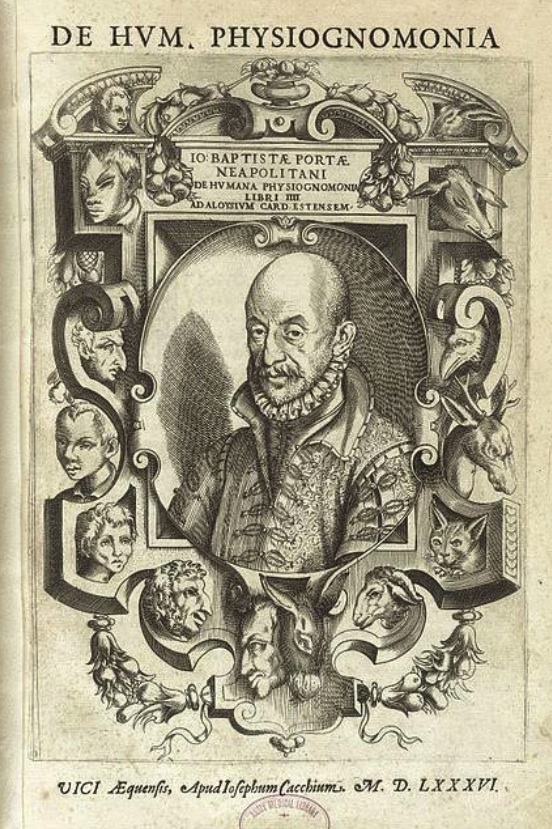

Giovanni Baptista della Porta

Daher wenden wir uns einem Autor zu, der Körper, vor allem Gesichter, zu analysieren verspricht.

Der neapolitanische Naturwissenschaftler Giovanni Baptista della Porta (1535–1615) war Arzt, auch er Rationalist gegenüber Naturphänomenen, war international vernetzt und geschätzt von Bacon, Kepler und Galileo. Von ihm erschien 1586 die Physiognomia, 1588 die Phytognomica über Pflanzen. Es sind Sammelwerke, die alles Geschriebene zum Thema bieten sollen.

Titelblätter della Porta, Physiognomica, lat und dt

Dem lateinischen Druck von 1586 folgt eine deutsche Ausgabe eines anonymen Übersetzers von 1601 in Frankfurt. Interessant dazu ist eine italienische Ausgabe von 1610, die 1988 gedruckt erschien.

Della Portas Zugang zur menschlichen Physiognomie hat vielleicht die besondere Qualität, dass er Komödien schrieb. Wegen ständigen Konflikten mit der Inquisition, heisst es, wandte er sich der Literatur zu. Die Tradition der italienischen Commedia dell’arte basiert auf dem Spiel mit Charakteren auf der Bühne, die entsprechend erkennbar sein müssen.

Die zuerst in vier, später in sechs Büchern dargelegte Erkenntnislehre ist vor allem berühmt für ihre parallelen Darstellungen von Menschengesichtern mit Tierköpfen.

Vorgehen della Portas

Della Porta versammelt alles, was schriftlich zu haben war zum Thema Physiognomie, und gibt mit grossem Respekt die Aussagen der Autoritäten wieder, kritisiert sorgfältig und ergänzt umsichtig. Wie in seiner ersten Quelle, dem pseudo-aristotelischen Physiognomica-Büchlein, beginnt die Diskussion mit den parallel gesetzten Unterschieden von Mann und Frau.

«Der Mann», ganz allgemein, sei dem Löwen «in allem ähnlich», dazu findet sich eine Liste seiner löwenmässigen Eigenschaften. Und darauf folgt, in allem gegensätzlich und doch so ähnlich dargestellt, «die Frau». Ihre Entsprechung ist die elegante Leopardin.

Die weiblichen Leopardeneigenschaften sind den männlichen entgegengesetzt und, wenig verwunderlich, nicht wirklich schmeichelhaft.

Sie haben: «kleine Häupter, weiche Haupthaar, schmale Angesichter, eingeruckte Stirnen, starke Augenbrauen, kleine und helle Augen, starke und nach dem Angesicht übel geformte Nasen ✧, fleischige Gesichter, dünne Lefzen, kleine Münder, die gleichsam zu lachen scheinen, ein rundes, glattes Kinn, dünne Hälse, schwache Brust, fette Hüften …» (MBS Res. 116, S. 50); (ital. (1988), p. 97; ✧vielleicht ist das eine falsche Übersetzung der Stelle: il naso e non molto sollevato dalla faccia).

Diese grobe Unterteilung des Menschengeschlechtes wird später nochmal in Frage gestellt und eingeräumt, dass zum Beispiel ein Mann, der ängstlich sei, auch eine Frau sein könne. (MBS Res. 116, S. 542 dt.; ital. (1988), 5. Buch, p. 530ff).

Die explizite anatomische Darstellung scheint einen Zweck erfüllt zu haben, wie auch deutlich bemerkt wird: Man könne die zwei (!) Frauen ausführlich von hinten und von vorn betrachten. Im deutschen Exemplar der Staatsbibliothek München von 1601 (MBS Res. 116, S. 49-50) ist genau dieses Bild herausgerissen. Allerdings findet sich die Darstellung ganz hinten nochmals, auf S. 322/543; so dass für andere Betrachter auch noch etwas übrig blieb.

Nach der Diskussion der zwei Menschengeschlechter folgen im zweiten Buch die berühmten Gegenüberstellungen von meistens Tierköpfen mit menschlichen Köpfen.

Die Reihe durchmisst den Menschenkörper von oben nach unten, ganz von Kopf bis zu den Füssen; in fast bessesener Detailtreue erhalten Kopfform, Haar, Stirn, Augen etc., aber auch Zunge, Atem, Stimme, Bauchnabel, Zähne, Nägel und der Gang Beachtung.

Reflexion der Methode

Die Gegenüberstellung eines Menschenkopfes mit einem Tierkopf ist auf den zweiten Blick gar nicht so sinnvoll wie vielleicht auf den ersten. Denn der Vergleich kann nur in einer Richtung gehen, die Tiere müssen etwas Menschliches veranschaulichen. Ein Männerkopf, der einem Rhinozeros parallel gestellt ist, muss immer etwas Rhinozerotisches im Menschen zeigen und nicht umgekehrt.

Zudem interessiert das Tier selber, sein tierisches Wesen, gar nicht. Es sind den Tieren zugeschriebene, menschliche Eigenschaften. Dazu kommt, dass die Katze, die Kuh, das Nashorn ihren Charakter, ob zugeschrieben oder nicht, an der Nase, den Ohren oder Augen zeigen sollen. So verrate nämlich die Nase der Kuh, dass sie ängstlich und feige sei.

Wie also soll die Übereinstimmung äusserer Merkmale irgendeine innere Gemeinsamkeit bezeichnen? Dem Tier werden bestimmte Eigenschaften zugedacht, die sollen dann im Menschen, der ihm gleicht, als Menscheneigenschaften erkannt werden, als sein Wesenszug oder Charakter. Dabei wird es nicht erstaunen, dass die Vergleiche zumeist sehr negative Urteile über den Menschen ergeben.

Zu erwähnen ist, dass sich die Bilder, wie in andern Bänden der Zeit, zum Beispiel bei Conrad Lycosthenes’ Wunderwerck von 1557 mehrfach wiederholen, und zwar für ganz verschiedene Gesichtszüge oder Körpermerkmale. Häufig wird auch über die Herstellung oder Beschaffung der Darstellung berichtet.

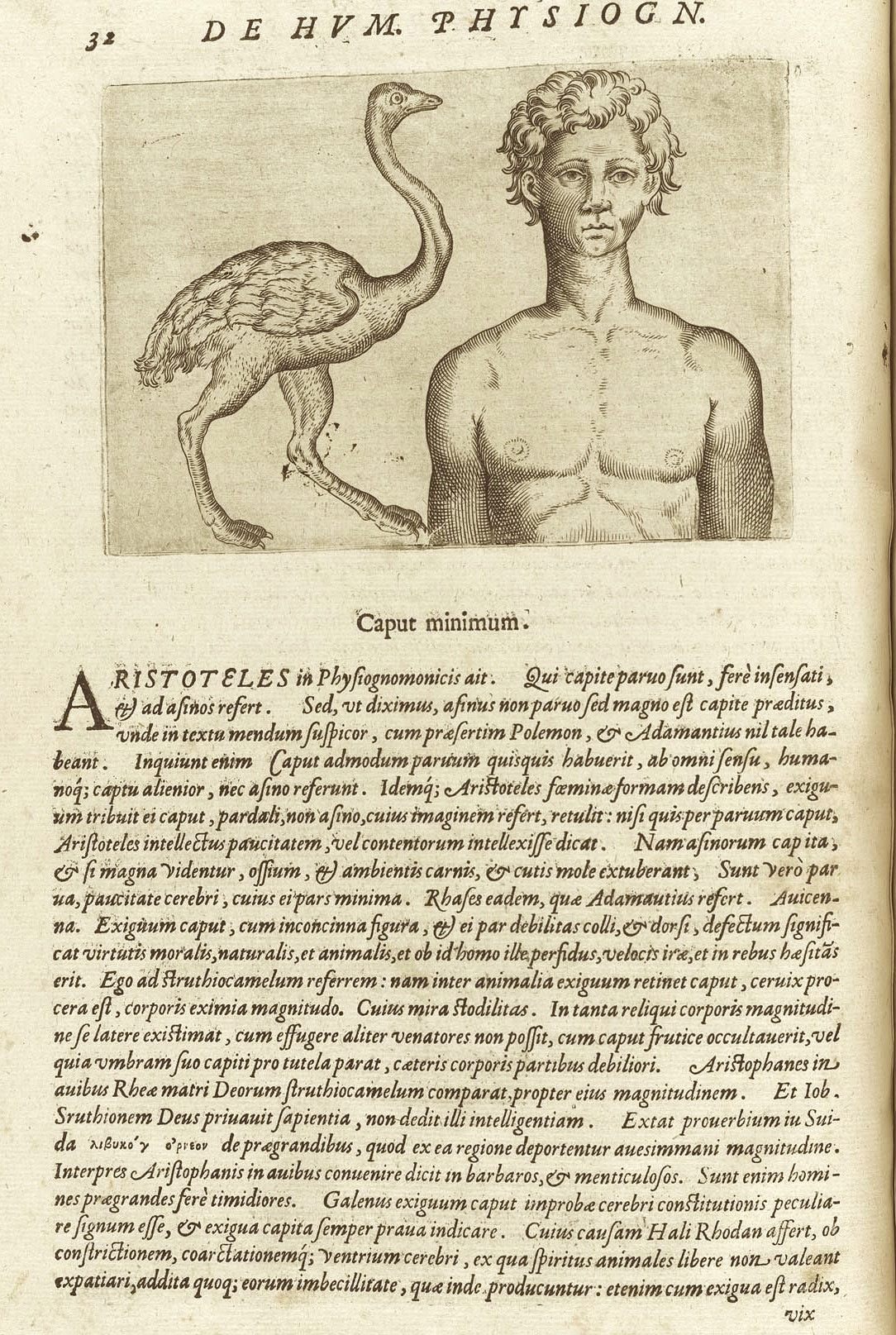

Zu diesem Bild eines Strausses neben einem Männerbrustbild für «sehr kleiner Kopf» wird Aristoteles’ Verdikt zitiert, Leute mit kleinem Kopf seien äusserst dumm. Dazu habe er den Esel erwähnt. Das ist so in der genannten pseudo-aristotelischen Quelle, und über die Gründe dieses Widerspruchs wurde in der Forschung oft diskutiert. Doch ein Esel, sagt Della Porta, habe zweifellos keinen kleinen Kopf. Das müsse ein Irrtum sein, insinuiert er, getraut sich jedoch nicht ganz, die aristotelische Autorität zu verwerfen. Stattdessen habe er, Della Porta, den Strauss gewählt als passendes Beispiel für äusserste Dummheit, da der Strauss ja bekanntlich seinen Kopf in den Boden stecke, wenn er gejagt werde.

Nach den Vorstellungen der Physiognomisten müsste also der Anblick eines Menschen mit kleinem Kopf den Gedanken an den Vogel Strauss auslösen, worauf man ihn für dumm halten wird – oder ist da etwas schräg daran?

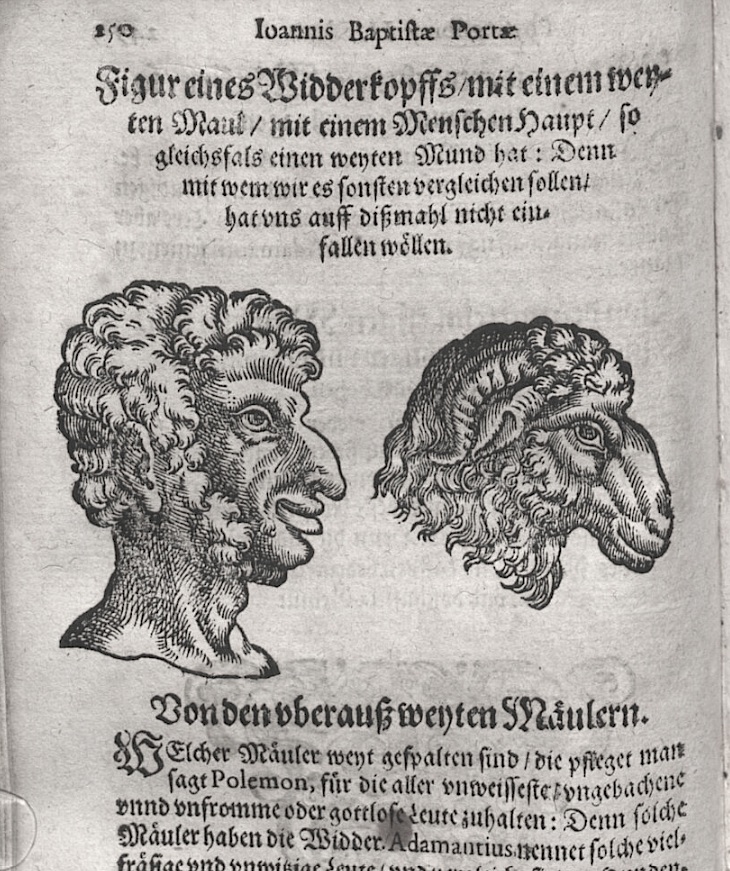

Warum hier ein Widder gewählt wurde für einen sehr grossen Mund, Os valdè dissectum, ist schon im Original von bemerkenswerter Offenherzigkeit: Arietis os diductum, (quoad) humanum adduximus, quum quam afferremus opportunam iudicare nequissemus. (p. 112/ 113) «Wir wussten nicht, was wir sonst beifügen sollten; dem auch die deutsche Ausgabe folgt: Ich wusste nicht, was ich sonst hierher setzen könnte, so habe ich halt einen Widder gewählt« (dt. S. 250f.).

Zusätzlich folgt auf die Beschreibung von Menschen mit sehr grosser Mundöffnung, die erwartungsgemäss negativ charakterisiert werden, eine persönliche Geschichte, sowohl im lateinischen Original wie beim deutschen anonymen Übersetzer. Da sagt della Porta: Tali ore villicus meus praeditus es, et simul stoliditate, et canina exuritione (lat. p. 113): «Mit einem solchen Mund ist mein Bauer ausgestattet, mit der nämlichen Dummheit und hundeartiger Gefrässigkeit.»

Das übernimmt der deutsche Übersetzer und gibt noch eins drauf:

Ein solche weyte Gosch hat auch mein Meyer oder Gartner/ vnnd ist auch nicht allein fast vnuerstendig vnnd naerrisch/ sondern auch dermassen wol befressen/ dass kein Hund so gross und mächtig / er es jhme in solchem vermoechte vorzuthun,und fährt dann eigenmächtig weiter: Er hat gewiss ein grosse Freundschafft [≈ Verwandtschaft] gehabt/ denn seiner Brüder gehen noch alle Gassen voll, um seinen gefrässigen und lärmigen Zeitgenossen auf den Strassen der Stadt eins auszuwischen.

Persönlichkeiten

Della Porta bringt aber auch, wie später Lavater, Porträts bestimmter Personen. Als Vorlagen dienten dem neapolitanischen Grossbürger Darstellungen aus dem Museum seines Onkels oder seines Bruders, wie er jeweils genau angibt.

Damit geschieht ein Dreischritt. Zuerst wird ein Tier mit zugeschriebener Eigenschaft einer bekannten Persönlichkeit gegenübergestellt, deren Charakter man schon kennt oder zu kennen meint. Daraufhin wird nahegelegt, das Ergebnis sei ein Muster, auf andere Menschen mit ähnlichem Äusseren übertragbar.

Im Eintrag «Was die aller grössten Häupter bedeuten» findet man zum Beispiel eine Darstellung des römischen Kurzzeitkaisers Aulus Vitellius († Dezember 69 u.Z.). Nur im Jahr 69 im Amt, von Vespasian besiegt, überlebte sein schlechter Ruf. Ausser der skandalösen Beziehung zum Limonadeverkäufer Asiaticus, den er zum obersten Berater ernannt haben soll, war seine gigantische Verschwendung bei Völlereien legendär. Er wurde auch als der «Gefrässige» bezeichnet. (vgl. die Anmerkung) Della Porta hat eine Marmorbüste, wie er sagt, bei seinem vornehmen Vetter Hadriano Spatofori gefunden und darstellen lassen. Gegenüber steht eine Eule. Die Büste im Kunsthistorischen Museum Wien weist eine gewisse Ähnlichkeit auf.

Anmerkung zu Vitellius: Regierungszeit: 19. April – 20. Dez. 69 u.Z. Tturbulente Beziehung zum Limonadenverkäufer Asiaticus, einem Freigelassenen übelster Sorte, zu dem er schon zu Jugendzeiten ein unsittliches Verhältnis gepflegt hatte. Dieser wurde am Tage der Inthronisation seines Gönners in den Ritterstand erhoben. Fortan wurde dieser nicht nur sein Liebhaber, sondern gerüchteweise auch sein engster Berater. Vitellius war ein Verschwender sondergleichen. Seine Völlereien und Festlichkeiten verschlangen Unsummen. In den wenigen Monaten seiner Herrschaft verprasste er in Rom für seine Gelage nicht weniger als 900 Millionen Sesterzen. … Nach weiteren Kämpfen in Rom erlag der Kaiser schließlich am 20. Dezember 69 u.Z. seinen Verletzungen. Seine Leiche wurde in den Tiber geworfen und eine damnatio memoriae wurde verkündet. Das (auf Edelmetall-Münzen geprägte) Porträt von Vitellius variiert etwas, wirkt meist jedoch genau so realistisch, wie das von Galba und Otho.

Quellen: Peter Lichtenberger, Imperium Romanum, http://www.imperiumromanum.com/personen/kaiser/vitellius_01.htm

Lars Rutten und Simon Wieland, Romanatic Database, http://www.romanatic.com/emperor.html?emperor_id=10

Aulus Vetellius

Nasen

Erwartungsgemäss erhält die Nase als prominentestes Gesichtsteil viel Aufmerksamkeit in der Physiognomie. Sie sei entscheidend, wie della Porta sagt, ob ein Mann schön oder hässlich sei (p. 158). Seine Reihe beginnt mit den «grossen Nasen», gefolgt von «den sehr grossen Nasen».

Dazu eignen sich offensichtlich Beispiele mit Vogelschnäbeln. Von diesen sind die meisten Charakterdeutungen vernichtend. Eine Ausnahme bildet die Adlernase, sie ist positiv konnotiert: Männern mit einer Adlernase wird Grosszügigkeit (magnanimi – vielleicht eher im Sinn von Stärke) und Mut attestiert. Aufgezählt werden dazu Helden wie Cyrus, Artaxerxes, Demetrius, Servio Galba bis zum modernen Helden Skanderberg.

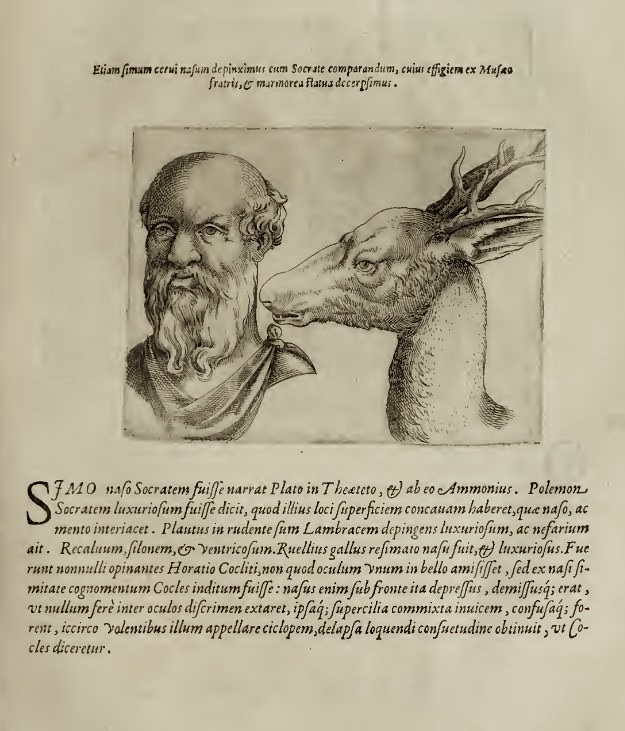

Als Abschluss des Themas Nase ist Sokrates mit einem Hirschkopf porträtiert. Darüber könnte man sich wundern, weil della Porta an dieser Stelle geradezu nichts zu Sokrates’ Nase und ebensowenig zu der eines Hirschen zu sagen hat. Doch es zeigt sich, dass es um etwas anderes geht. Dasselbe Bild erscheint immer wieder.

In der lat. Ausgabe: rari capilli (lat. p. 41); De naso, lat. p. 80-81, dt. S. 170); Gesicht (nach p. 91); Mund (das Beispiel der Abbildung dt. S. 182 hier, lat. 131, Erkl. 130); Schlüsselbein, Claves (lat. 141, ital. p. 235); Kehle (ital. p. 246).

Sokrates und der Hirsch stehen beim (schütteren) Haar, rari capilli; als Vertreter von flachen Nasen; ebenso zu fleischigem oder knochigen Gesicht; für die Tiefe des Mundes; für ein nicht sichtbares Schlüsselbein, Claves; und für die Kehle.

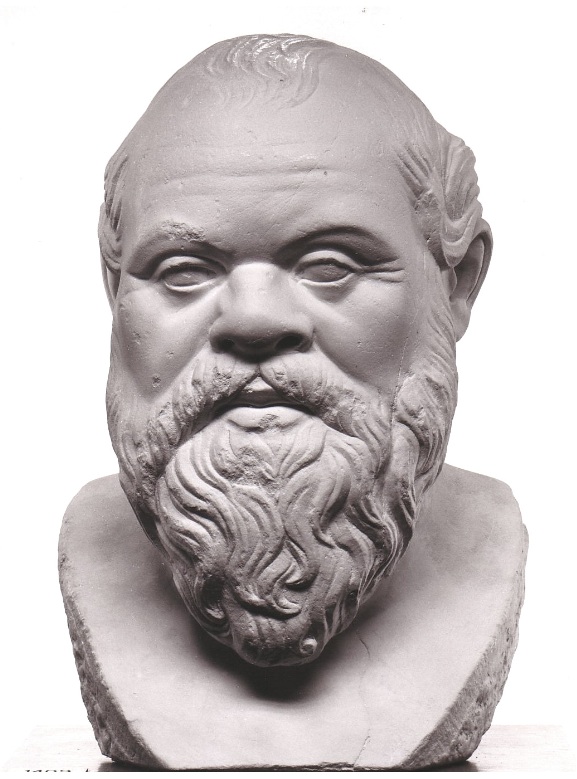

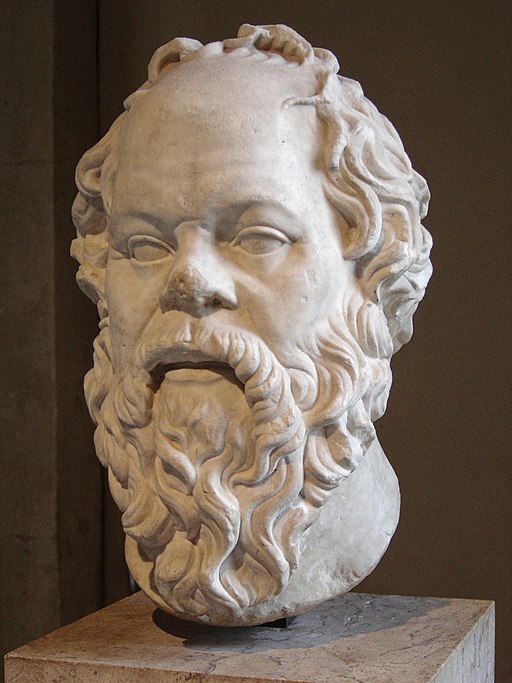

Vorbild der Darstellung des Philosophen sei eine Marmorbüste im Museum seines Bruders Vincenzo della Porta, erklärt der Autor (p. 40; dt. S. 182: «des Marmelsteinern Bildnus ich von meinem Bruder bekommen»; ital. p. 170). Vielleicht handelt es sich um diejenige Büste, die aus der Sammlung Farnese nach Neapel gelangte.

(Informationen aus: Tomas Lochmann, Sokrates-Bildnisse. Antikenmuseum Basel, Skulptur des Monats, Oktober 2010.)

Die angebliche Hässlichkeit des Sokrates war ja eine Grundfrage der Physiognomik: Kann sich denn ein grosser Geist in einem hässlichen Gehäuse verbergen? Dieses Problem hat sich die physiognomische Wissenschaft selbst eingebrockt und seither lässt sie sich von der Frage umtreiben: Gibt es eine Parallele zwischen innerer und äusserer Schönheit? Spiegelt sich das schwarze Herz des Verbrechers in seinem Gesicht?

Die Unmöglichkeit, in den lebendigen Leib zu schauen

«Spekulation», hineinschauen in das Verborgene. Den unmöglichen Versuch, in den lebendigen Leib zu schauen, verurteilt Paracelsus heftig. Zu seiner Zeit war die Leichenöffnung offiziell verboten, auch wenn sie praktiziert wurde. Für eine Diagnose schien die Methode jedenfalls zu spät. So sagt Paracelsus:

welcher ist aber der da in leib ie gesehen hab? wo oder an welchem ende? nirgend kein mensch. … ist gleich als so einer in einen beschlossenen kasten speculirt, darin ligent kleider, und so man in auftet, so ist es haberen. (Paracelsus, Spitalbuch [SE7, 397-398]) «Wer hat je in den menschlichen Leib hineinsehen können? – kein Mensch, nie.» Daher seien die Spekulationen, wie wenn jemand in einen verschlossenen Schrank hineinfantasiere, es seien Kleider darin, und wenn man sie öffnet, ist es nur Hafer(-stroh).»

Die Stelle lässt einen das Rätseln vor dem lebendigen Körper bildlich vorstellen, und die Enttäuschung, wenn man ihn endlich nach dem Tod öffnen kann.

Im Vorwort zu della Portas Physiognomia findet sich ein sokratisches Motiv: Weil der Mensch seine Machenschaften wie unter einem Schleier verdecken könne, oftmals ein grimmiges Gemüt sich in ihm verstecke, habe Socrates gewünscht, dz nemlich der Mensch auff seiner Brust ein Fenster hette/ damit man sehen moechte/ wie derselbige in seinem Hertzen geschaffen sey/ wass er gedächte/ vnnd ob sein Fürhaben zu gutem oder bösem Ende gerichtet sey. Die Geschichte erzählt Lavater nach der alternativen Tradition über Momus.

Wie einfach wäre doch so ein Fensterchen, mittels dessen man von aussen direkt das Herz des Menschen sehen könnte. Denn da sähe man selbstverständlich jedes Verbrechen und jede Lüge, und alle Pläne, die dieser heimlich in sich trägt, nicht wahr? Diese gefährliche Vorstellung, man könne Verbrechen voraussehen und verhindern, scheint auch heute nicht ausgerottet.

Johann Caspar Lavater

Ein, wenn auch kurzer, Blick auf Johann Caspar Lavaters Physiognomische Fragmente von 1775 darf hier nicht fehlen. Sie beschreiben menschliche Gesichtszüge, Zur Beförderung der Menschenkenntniss, und bilden Menschengesichter ab im Profil, vor allem solche berühmter Männer oder Damen und Herren aus der eigenen Umgebung. Das Werk hat vor allem dank der aufwendigen Illustrationen das Gesellschaftshobby mächtig angeheizt, im Kerzenlicht gegenseitige Schattenrisse zu interpretieren. Trotz der wortreichen Warnung, wie schwierig und fehleranfällig diese Kunst sei, konnte man damit in jeder schwarzen Profil-Silhouette lebendiger Personen eine Chifer im grossen Alphabeth der Physiognomik entdecken und ihren Charakter bestimmen. Klar ist: Lavater vergleicht Menschengesichter mit anderen Menschengesichtern.

Zitate hier und im folgenden aus: J. C. Lavaters physiognomische Fragmente, hg. Armbruster, Bd. IV, S. 56. S. 56-59: Menschen und Tiere. Zu Schattenrissen Bd. II, bes. S. 94ff. — Auswahl, hg. Christoph Siegrist. Reclam, S. 287. Zu Schattenrissen S. 152ff.

Wie hat er es mit den Tieren? Erstens behauptet er, es gebe gar keine solchen tierähnlichen Menschenköpfe, wie della Porta sie konstruiere, unmöglich sei eine solche Disproportion von Nase und Kinn wie beim Fuchs und wenn, dann wäre es dem Fuchs nicht ähnlich; niemand habe eselige Ohren oder sei so stirnlos wie das Schaf (Bd. IV, S. 57/ S. 287). Ausserdem wirft er della Porta (und dessen Vorgängern) vor, die falschen Tiere ausgewählt zu haben: Richtig wären Affen, Pferde und Elefanten (Bd. IV, S. 57/ Reclam S. 287), weil diese viel menschenähnlicher seien. Zugegeben, in Lavaters Fragmenten finden sich aber auch zahlreiche gegenteilige Aussagen.

Umgekehrt aber stellt Lavater theoretisch die Tiere den Menschen gleich und meint, ihre Gesichtszüge, wenn man sie denn genau vermessen könnte, hätten dieselbe Bedeutung, die auch für Menschen gelte, denn: Die Natur hat nur ein Urbild, nur ein Alphabeth für alles (Bd. IV, S. 56/ R. S. 285). Dazu räsonniert Lavater, es wäre doch höchst interessant, wenn man den Kopf einer Bienenkönigin rasieren würde, dann könnte man das Königliche hervorholen (denn die sei die einzige Königin, die als solche geboren und nicht gemacht worden sei). Er meint auch, dass ihre Rivallinnen dieses Superiöre in der Kopfform wahrnähmen und sich deswegen unterwürfen (Bd. IV, S. 56/ R. 285).

Als grösste und fremdeste und fragwürdigste aller Parallelen erweist sich Lavaters unverrückbare Feststellung, der Mensch sei nach Gottes Bild geschaffen. Das ist zwar biblischer Glaubenssatz – aber für die Physiognomie sehr schwierig anzuwenden. Noch in der verdorbensten Menschenphysiognomie sei Gottes Ebenbild vorhanden (Bd. II, S. 30; R. S. 145).

Denn die Physiognomie vergleicht Gesichter von gewöhnlichen Menschen mit denen bekannter Persönlichkeiten. Nun muss aber jedes auch ein Ebenbild Gottes sein.

Dazu betont Lavater auch noch die Veränderbarkeit des Menschen zum Besseren wie zum Schlechteren: Unbeschreiblich ist die Verderblichkeit und die Vervollkommlichkeit des Menschen (Bd. II, S. 30; R. S. 145), so dass die Gesichtszüge lediglich Anlagen zeigen.

Gültige Aussagen aufgrund dieser Setzungen dürften sehr schwierig sein.

Die Signaturen sind allüberall – aber wo sind die Bedeutungen?

Dieser Text stellte Beispiele von Zeichen auf Pflanzen, Tieren oder Steinen und ihre Bedeutung zusammen, ferner die Korrespondenzen zwischen Menschen und Tierkörpern und schliesslich die menschlichen Gesichtszüge untereinander. Es ist eine bunte Fülle von Formen, auf den ersten Blick glaubt man an Gemeinsamkeiten, erst auf den zweiten stellen sich Fragen.

Alle Zeichen – auf Blumen und Nasen, an Menschen und Pflanzen – sollen etwas bedeuten, eine genaue Entsprechungen verraten. Ein Code mit einer Lösung. Doch die Zeichen sind mehrdeutig, können für Verschiedenes stehen. Die Bedeutungen ihrerseits müssen mit den arbiträren Zeichen in keiner Weise verwandt oder ähnlich sein.

Die ganze sichtbare Welt ist überzogen von einem dichten Netz von Zeichen, die man lesen können sollte. Man kann sagen, alles ist Zeichen, nichts trägt eine klare Bedeutung. Es sind lauter Frage-Zeichen, sie bringen statt Klarheit und Aufschluss eine Verrätselung, Verwirrung der Welt.

Zurück zur Inhaltsübersicht

Literatur

Ps.-Aristoteles, De anima (Περὶ ψυχῆς Perí psychḗs, deutsch „Über die Seele“), lat. von Wilhelm von Moerbeke. Hs Vaticanus Palatinus lat. 1033, fol. 113r (Anfang 14. Jh.). Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana.

Giambattista della Porta, De humana physiognomonia libri IIII. Vici Aequensis [Vico Equense]: Apud Iosephum Cacchium, 1586. (= lat. 1586)

Giovan Battista della Porta, Della Fisonomia dell’Uomo. A cura di Mario Cicongnani, con ill. dell’ edizione del 1610. – Parma: Ugo Guanda, (1971), 1988. Biblioth. della Fenice.

Giambattista della Porta, Menschliche Physiognomy, daß ist, Ein gewisse Weiß vnd Regel, wie man auß der eusserlichen Gestalt, Statur, vnnd Form deß Menschlichen Leibs, vnd dessen Gliedmassen ... schliessen könne, wie derselbige auch innerlich ... geartet sey. Franckfurt am Mayn: Beatus Romani, 1601

Niederl. Auswahl aus della Porta, De humana physiognomonia libri IIII von Bildern im Netz > https://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/porta_home.html

Lavater, Johann Caspar, Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe. Leipzig und Winterthur, 1776, 4 Bände; Faksimile Zürich: Orell Füssli, 1968; dort Schattenrisse Bd. II, 152ff., Die Affen Bd. II, S. 174ff, Menschen und Thiere, Bd. IV, S. 56ff.

Lavater, Johann Caspar, Physiognomische Fragmente. Auswahl, hg. Christoph Siegrist. Stuttgart: Reclam, 1984.

Paracelsus, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, Werke, hg. Johannes Huser. Basel 1589–1591. (= HE).

Theophrast von Hohenheim gen. Paracelsus, Sämtliche Werke, hg. Karl Sudhoff; Abt. 1: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften. München u.a., Oldenburg,1922–1933. (=SE)

Fritz Aerni, Geschichte der Physiognomik, 1. Physiognomik – ein Aufbruch (2008). 2. Von Lavater zu Huter. Zürich, Carl-Huter-Verlag, 2014.

Rüdiger Campe und Manfred Schneider (Hg.), Geschichten der Physiognomik. Text, Bild, Wissen. Freiburg Br.: Rombach, 1996. (Rombach Litterae Bd. 36)

Christoph Wegener, Der Code der Welt. Das Prinzip der Ähnlichkeit in seiner Bedeutung und Funktion für die Paracelsische Naturphilosophie und Erkenntnislehre. Frankfurt etc: Peter Lang, 1988. (Europ. Hochschulschriften R. XX, Philosophie, Bd. 250)

Zurück zur Inhaltsübersicht

|